未分類

未分類 牟礼神社にある和算の算額:そこにはどのような数学の問題が? 江戸〜明治時代の数学とは? 現代風に解いてみると?

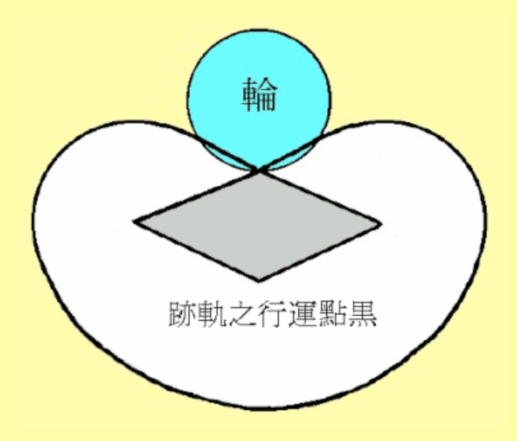

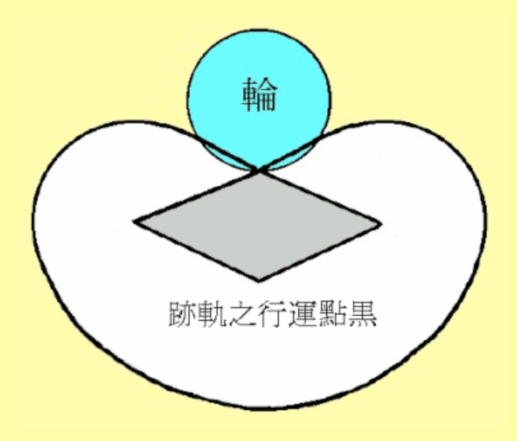

和算の算額とは「和算(わさん)」というのは江戸時代の日本で独自に発展した数学のことです。「関孝和」という和算家の名前を社会科の授業で習った気がします。では「算額」とは:ウィキペディアの「算額」の冒頭をそのまま引用しますと算額(さんがく)とは...

未分類

未分類  未分類

未分類  未分類

未分類  未分類

未分類