霊仙寺湖とは

いきなりですが、霊仙寺湖(れいせんじこ)とは、長野県飯綱町にある人口湖の名前です。ふと、なぜこの湖に「霊仙寺」という名前が付いているのか、疑問に思いました。その名前からして近くに「霊仙寺」という寺でもあるのか、と思います。では実際にはどうか。そこら辺を少しだけ掘り下げてみたいと思います。

まずは周辺の地名等から

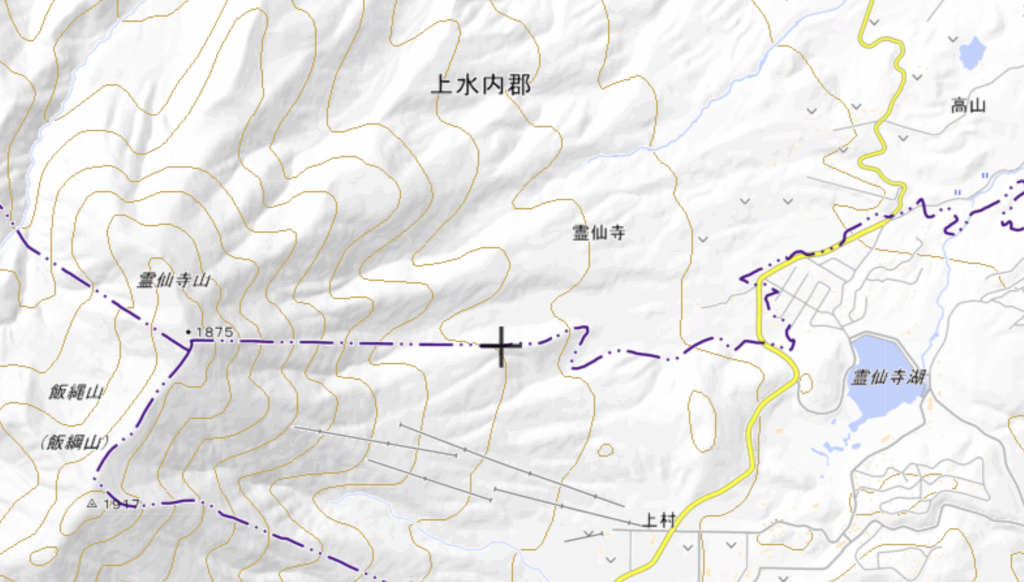

この湖の付近に霊仙寺(れいせんじ)という地名があるかというと… 普通にありますね、地図で見ると霊仙寺湖からすぐそこに見える山の名前が「霊仙寺山」(れいせんじやま)、その山麓に「霊仙寺」という地名が見えます。おそらくこれらが湖の名前の元になっているのでしょう1。

「霊仙寺」を探す

上の地図にあった霊仙寺という地名、「寺」が付く以上、実際にそういう寺があるんでしょうか? それを調べるため今度はGoogleマップの力を借りると… ありました、「霊仙寺跡」がGoogleマップ上の場所として登録されています。

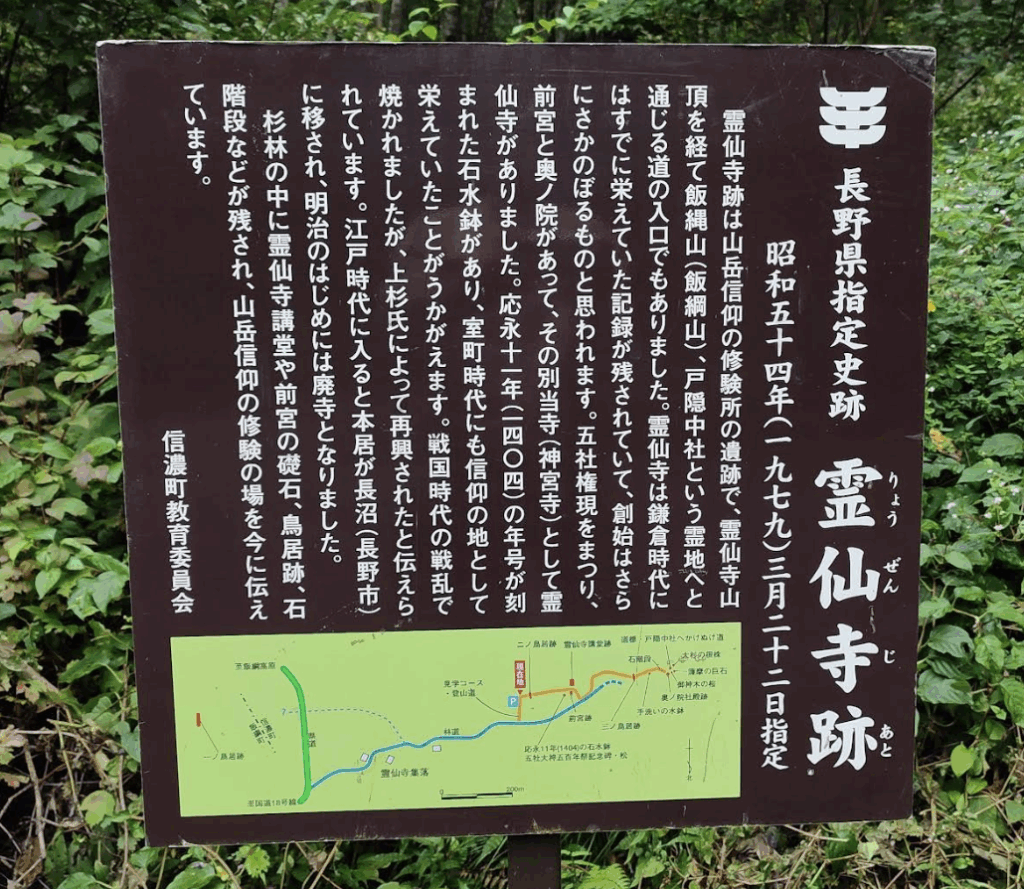

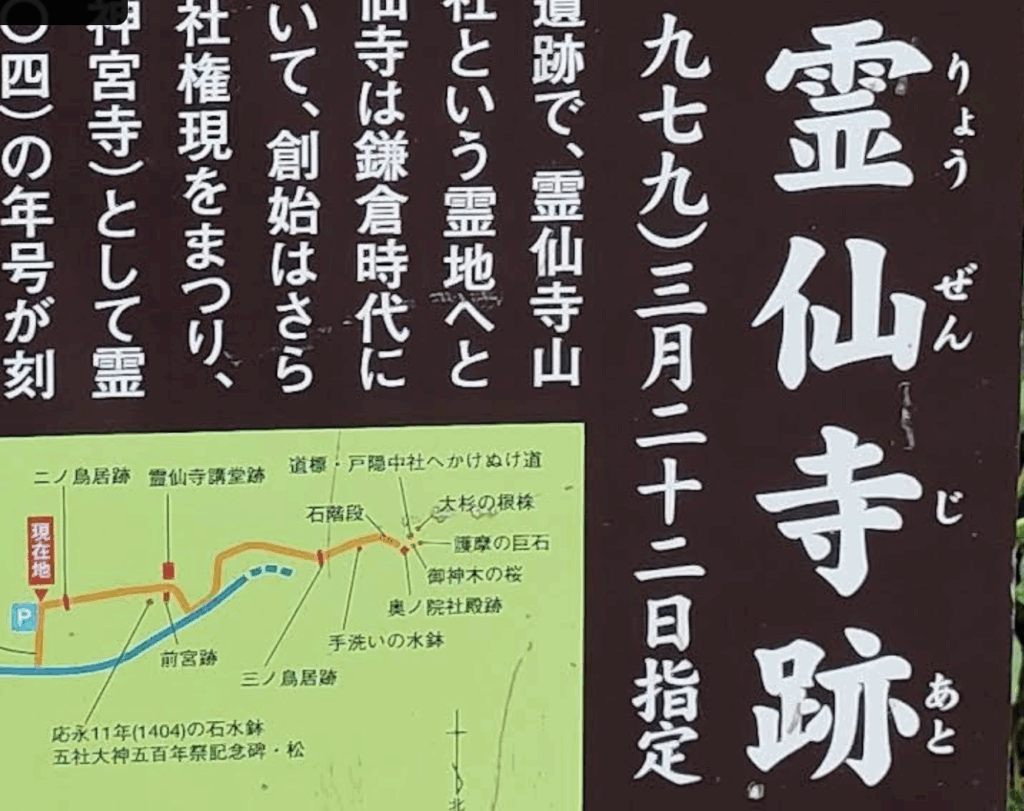

Googleマップに登録された場所にはその説明や写真が付いている場合がありますが… ここにもありますね。ネット上のコントリビューターの方々に感謝です。それによると現地には寺の説明があり、なるほど、ここには鎌倉時代ぐらいに寺があったと。思ったより歴史があるようですね。知りませんでした。

はい一件落着… と思ったのですが、あれ、ちょっと待ってください。これは?

りょうぜんじあと?

なんか読み方が違いますね。地名の方は「れいせんじ」ですが。

霊仙寺(りょうぜんじ)とは何なのか

「霊仙寺」と書いて「りょうぜんじ」とは何なのか。特にあてもないのでネットで「霊仙寺」あるいは「りょうぜんじ」を何となく調べてみると… あら、ここだけじゃなくて日本各地に同名の寺が。検索結果を列挙してみますと

「霊仙寺」の漢字が使われているもの

- 霊仙寺(大分県豊後高田市)

- 霊仙寺(岐阜県恵那市)

- 霊仙寺跡(佐賀県吉野ヶ里町)

- 霊仙寺遺跡(滋賀県栗東市)

- 霊仙寺(秋田市大仙市)

古いものでは8世紀頃の建立だそうです。空海だとか最澄だとかの時代ですね。真言宗とか天台宗とか…

「りょうぜんじ」という読みの寺

軽く調べたところ「りょうぜんじ」は「霊山寺」の漢字になっている寺が多いようです。ウィキペディアによると「霊山寺」というお寺は18山もあるようです。私がググった時に上位でヒットしたお寺は以下

- 霊山寺(奈良県奈良市)

- 霊山寺(徳島県鳴門市)

- 霊山寺(静岡県沼津市)

- 霊山寺(岩手県伊達市)

- 霊山寺(大分県大分市)

等でした。

あと、上の看板の画像にある説明で(このお寺の)「本居2は長沼(長野市)に移され」とありますが、現在はさらにそれを引き継いだお寺が善光寺のほど近くにあり、そのお寺の名前は漢字で「霊山寺」と書かれ、読みは「りょうざんじ」だそうです。

さらにこれらの中間のような名前の「霊仙山(りょうぜんざん)」という山が滋賀県にあリます。こちらも「霊仙寺」という寺に関係するようです。

「りょうぜんじ」という名前の由来

というわけで思ったより沢山あった「霊仙寺」ないし「りょうぜんじ」ですが、上記の中では霊山寺3(奈良県奈良市)に縁起が残っているようで、それは

天平8年8月インドバラモン僧、菩提僊那が来日され、登美山の地相が霊鷲山(りょうじゅせん)にそっくりということから、寺の名称を霊山寺(りょうせんじ)と奏上され、落慶となりました。

(霊山寺のサイトより引用)とのことです。なお、興味深いことに「霊山寺(徳島県鳴門市)」と「霊山寺(大分県大分市)」にも類似の縁起が残っているようです。ただし菩提僊那ではなく弘法大師になっていました。おや? 果たして、どれかがオリジナルでそれ以外は縁起のエピソードをいただいてしまったのか、どれもオリジナルなのかは、よくわかりません。

ちなみに「りょうぜんじ」という読み方はいわゆる「呉音」ですよね。「れいせんじ」に似ていますが、ちょっと違う。日本語の漢字の音読みの一般的なものは「漢音」と言われますが、それとは別に仏教の伝来頃に伝わった音読みがあり、それを「呉音」と言います。その由来から、仏教系用語(?)では呉音で読まれるものが多いようです。例えば「華厳」は「かげん」でなく「けごん」ですよね。ちなみに老若男女を「ろうにゃくなんにょ」と読むのも呉音ですね。(ちなみに「境内(けいだい)」も一見呉音かと思いきやこちらは漢音だそうで、トリッキーです)

妄想してもいいですか

ここから先は私の妄想ですが

- これだけの霊仙寺あるいは「りょうぜんじ」があるのは偶然でなく、関連があるはず。場合によっては建立(これも呉音で「こんりゅう」と読みます)の年代も遠くないかも。ある時代に同じ名前(りょうぜんじ)の寺がいくつも建立される、みたいのはあったんじゃないかと。もしかしてそういう寺の中に飯綱町の霊仙寺跡も関連しているのではないかと…

- 上記の寺院には建立時期が8世紀頃のものが少なくありません。また寺によっては「元々の建立は古かったが、一旦廃寺になり、年を経た後別の流派の寺に」というパターンもあるようです。飯綱町の霊仙寺も、本当の建立はもっと古かったりする可能性も… ある?

- その後、寺の表記は、霊山寺を霊仙寺と書く寺4も出てきたのかもしれません。読みは同じ「りょうぜんじ」ですし。その後、時を経た結果、寺の名前を呉音でなく漢音で、すなわち霊山寺を「れいざんじ」と読んだり、「霊仙寺」を「れいせんじ」と読むことになってきたのかもしれません。

- 上で出てきた飯綱町の「霊仙寺山」という山は、「霊仙寺がある山」という意味なのではないか。少し興味深いことに、他の場所とは山と寺の関係が逆になっています。すなわち

- 全国にある霊山寺 →「霊山」という山のある寺(山ありきの寺)

- 飯綱町の霊仙寺山 →「霊仙寺」という寺のある山(寺ありきの山)?5

最後の部分、他の場所のお寺と同様の建立のエピソード(縁起)であったならば山の名前の方にも影響があるはずで、それはすなわち現在霊仙寺山と呼ばれている山は霊山という名前になったかもしれないということですが、実際にはそうはなっていません。そのあたりで何か違ったのかもしれませんが、よくわかりません。

妄想のまとめ

- 「霊仙寺湖」の名前は、「霊仙寺山」が元になっているのではないか。

- 「霊仙寺山」の名前は麓の「霊仙寺跡」が元になっているのではないか。

- 「霊仙寺山」という名前は、他の場所のお寺の縁起にある「山を霊山と呼ぶことにする」 →「そこにある寺だから霊山寺(あるいは霊仙寺)」という流れとは逆の名前である。

- 飯綱町の霊仙寺跡は、他の霊山寺ないし霊仙寺と関連があり、歴史も古いのではないか。

コメント