まあまあ難読地名? 上水内郡牟礼村(かみみのちぐんむれむら)

「上水内郡」(かみみのちぐん)は長野県の飯綱町が属する郡の名前です。現在の飯綱町になる前、その西側は牟礼村(むれむら)でした。どちらも同じく上水内郡に属します(した)。「上水内」も「牟礼」も、地元の人以外だと読み方がよくわからない地名だと思います。

「水内」(みのち)の由来?

しかし読みもともかく、なぜそういう地名になったのか、個人的に気になっていました。

長野市デジタルミュージアムのサイトで、これに関する記述があり、地域呼称「シナノ」の由来と用字というページで以下のように解説されているのを見つけました:

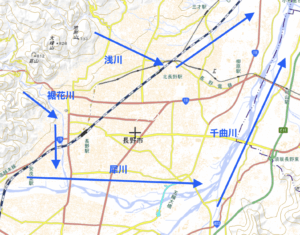

また水内は「みずのうち」、すなわち千曲川やしばしば流路を変えながら千曲川に流れこむ犀(さい)川・裾花(すそばな)川・浅川などに囲まれたまさに「水の中にある」土地、に由来するものと思われる。

という説明がありました。水というのは川のことで、「複数の川の内側にある」という意味ですか。確かに長野市を俯瞰してみると上の説明のように川に囲まれてますよね。

まあ上水内郡自体はもっと広い地域なわけですが、「水内」がこの地域を代表する名前、あるいは代表する地域の特徴を表す名前だったのでしょうか。

なお、「水内」という地名ができたであろう古代には、犀川も千曲川も今のような堤防もなく流路は自然のままに分岐しており、あと裾花川や浅川などは近世に人工的に流路を変更されているので、それを考えると当時のこの地域は細かな川筋に囲まれたような感じの場所で、まさに「水内」だったのでしょう。(機会があればここらへんの話も別記事で触れたいと思います)

次に「水内」の地名がどのぐらい古いのかを調べてみます。

「水内」の地名が初めて現れる歴史的文献、それは

みなさんお馴染み(?)、日本書紀です。これは古い。ではその詳細を少し説明します。

「日本書紀」はすごくざっくり、歴代の天皇が即位・治世した順に「天皇の即位後何年何月に何々があった」みたいな内容を書き連ねてある書物ですが、その中の最終巻である巻30、持統天皇五年八月二十三日の項目(天皇の在位からの年を〇〇天皇何年という)で、現代語読み的には

使者を遣して竜田風神、信濃の須波、水内等の神を祭らしむ

とある部分です。「水内」、ありますね。ちなみに「須波」は「諏訪」のことです。 現在の諏訪大社(に祀られた神)のことですね。この文書が何を示すかに関しては長野市デジタルミュージアムのページで解説されています。

持統天皇といえば、女性天皇で百人一首の「春過ぎて 夏来にけらし 白妙の 衣ほすてふ 天の香具山」の句でも有名ですよね。

持統天皇五年は西暦だと(ほぼ)691年に当たるようです。古い、って当たり前か。

みなさんご存知「大化の改新」が645年ですから、それより46年後ですね。

日本書紀自体が日本での最初期の文献なわけですから、「水内」の地名はほぼ日本の歴史と同じぐらい古い由来ということですし、そのような歴史文献に地名が載るというのはなんだか光栄な感じもしますよね? それになんとなく持統天皇への親しみも湧くような気がしませんか?

7世紀頃の上水内って

上水内郡の地域の7世紀頃って、どんな感じだったのか想像もつきませんが…

ちなみに、善光寺が建立されたのも7世紀中ですね。6世紀に仏教が仏像などと共に日本に伝来しましたが(「百済の仏にご参拝」=538年、とかいう語呂合わせが)、その後たまたま疫病が流行ったりして、仏教のことが怖くなり仏像が廃棄されたのを、その後に本田善光(ほんだよしみつ)に発見(?)されて、それを鎮座させるということで善光寺の建立へとつながりました。

上に出てきた「水内の神」は善光寺とは別で(善光寺は仏像が由来の仏教寺で当時まだ仏教伝来からの年月も浅く、「神」といえば日本に古くからある神社のことだったでしょう)、日本の中央に知られるぐらいのものがあったというわけで、興味深いです。

日本書紀での実際の記述(写し本)

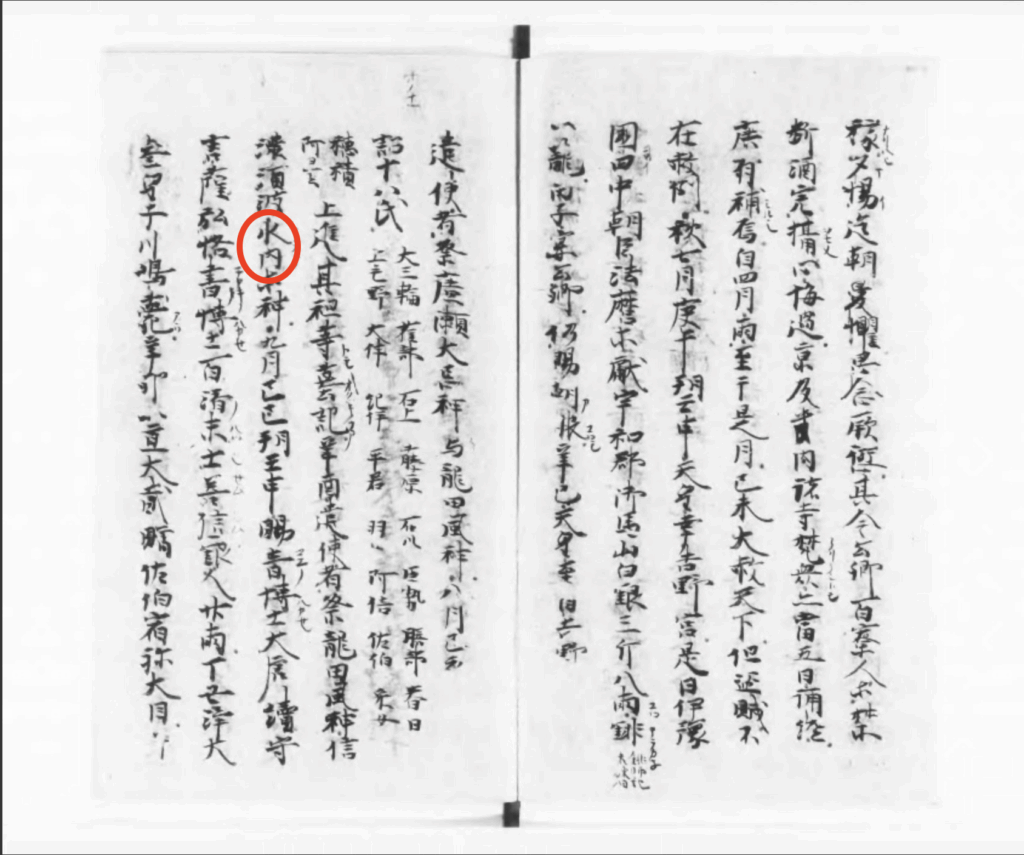

一応、本当に「水内」が出てくるか調べてみます。今はウェブで日本書紀の写本が見られるのでそれもチェックします。ちなみに日本書紀は原本が残っておらず、それを写したものが後世に伝わっている状態で、それらを通して内容を知ることができます。

見つけました、以下の画像が写本の一つの中で「水内」が出てくる該当ページです:

赤いチェックをしたところが「水内」です。確かに実際に書かれています。ちなみに日本書紀は見ての通り漢文で書かれていて、上で紹介した文章はこれを読み下したものです。

というわけで

「水内」という地名の意味が一応わかり、その歴史的文献における記載に関しても日本書紀にまでさかのぼれる、という話でした。

コメント