北国街道(長野県)とは

長野県の北部に住んでいれば、北国街道という名前とその道筋のことはなんだかんだ耳にしていると思います。あるいは昔の日本の道に興味のある方ならそれがどういうものかをご存知だと思います。

なので私なぞがあらためてご説明するのもあれですよね、でもすごくざっくりいうと、長野県(旧信濃国)を通る北国街道1とは、かつての信濃追分(今の長野県佐久市あたり、そこで南西へ向かう中山道と分岐するので「追分」という)から北西に向かい新潟県(越後)の直江津(上越の高田)までを結んだ街道のことですね。この道の周辺の地域にとっては一番の主要街道だったでしょう。

飯綱町を通った、かつての北国街道

以前信濃町の落影地区のことを調べてわかったこと(記事のリンク)は、かつての北国街道は、その後継とされる今の国道18号とは道筋がだいぶ異なるということでした。道に歴史ありです。

自分などは国道18号が既にこの地域の主要な道路として定着した時代に育っていますので、あれがなかった時代というのがなんだか不思議に感じられます。というわけで、かつての北国街道から国道18号へとこの地域の主要な道がどう移っていったのかを昔の地図を使って見てみたいと思います。

注: この記事では、旧北国街道から国道18号への移り変わりを見る際、地図の範囲が主に旧牟礼村周辺になりますが、ご了承ください。別の記事でこれ以外の範囲も調べる予定です。

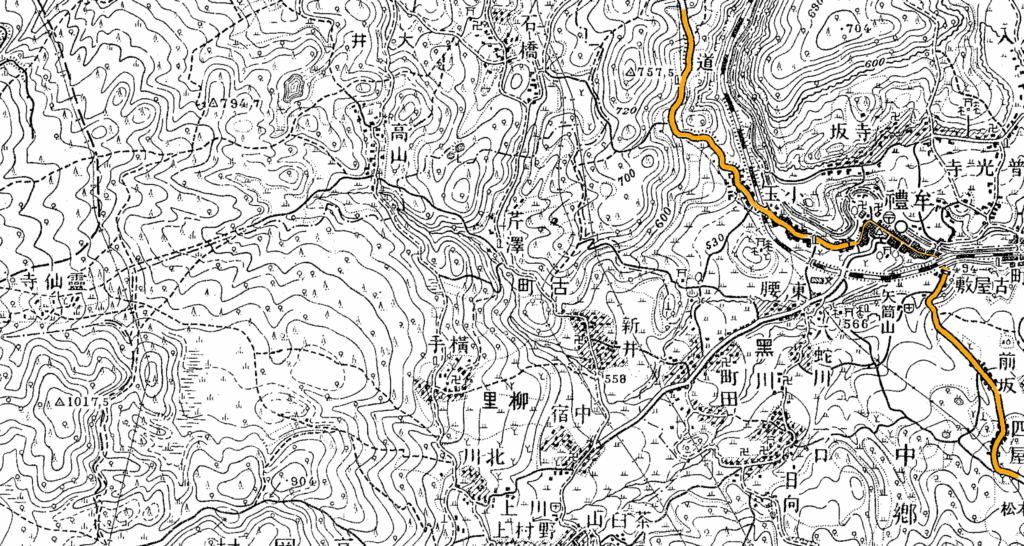

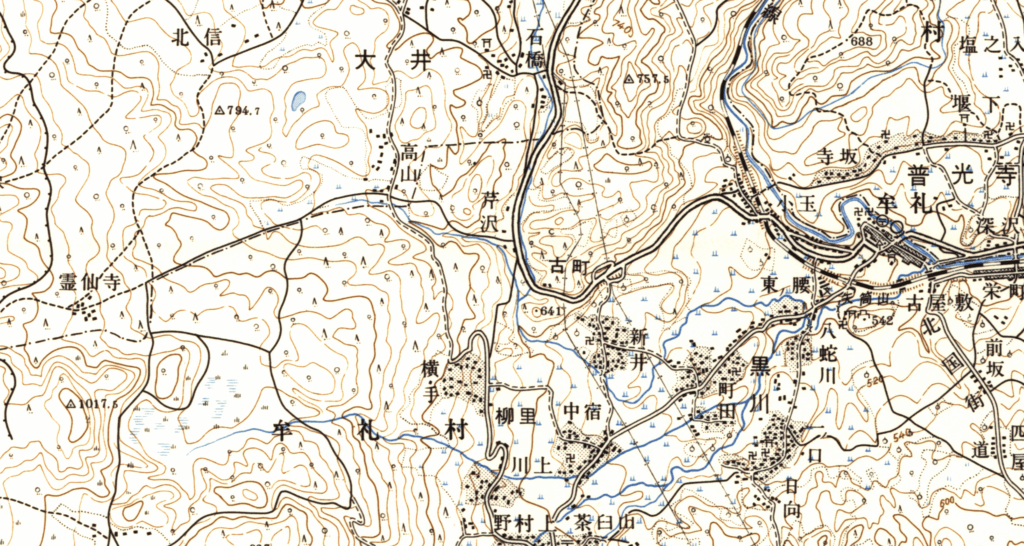

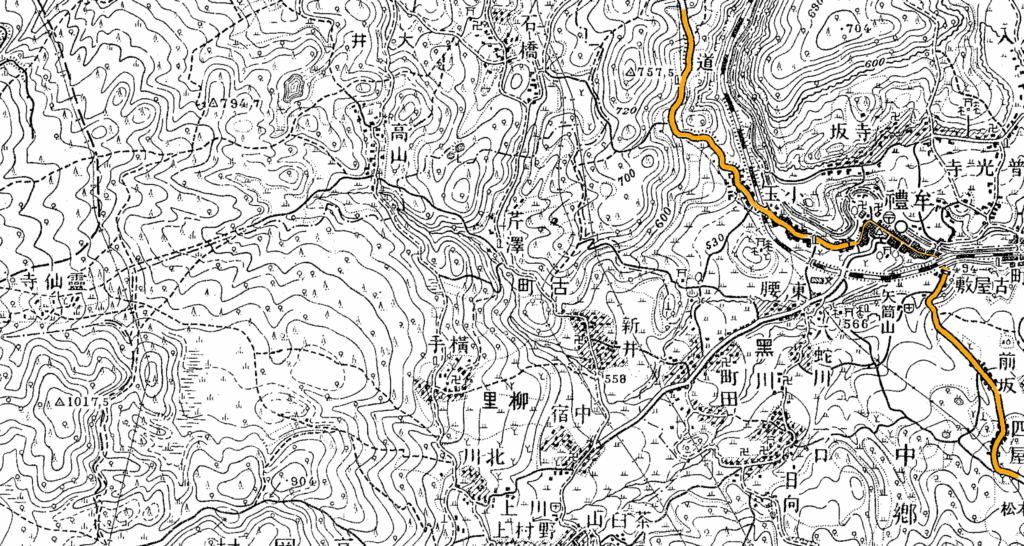

昭和6年(1931年)の地図での北国街道

地図の比較の便宜等から2、とりあえず昭和6年の地図から始めたいと思います。2025年の今が昭和100年に相当しますから96年前の地図です。この頃の地図は以下のようになっています。戦前の地図で、横書きの地名が右から左へ書かれて、漢字も旧字体ですね。

国道18号ができる以前の道筋

この時点で今の国道18号の道筋はまだありません。信濃町の落影地区の話で出てきたように、北国街道は 「小玉」のあたりからすぐに北の山に取り付き、今の信濃町の「落影」を目指します。元の地図は白黒ですが、北国街道を着色しました。

地図右下に表記が見えますが、この時点では地図の左側(西側)が「高岡村(たかおかむら)」、右側(東側)が「中郷村(なかさとむら)」です。

この時点ですでに国道(大正国道11号)

大正9年、北国街道のこの区間は「国道11号『東京市より石川県庁所在地に達する路線(甲)』」というものに旧道路法で指定され、この時点でもそれが継続していました3。

今も昔も番号が小さめの国道は国の主要な道路に認定されていることを意味し、北国街道もその一つであり、それが現在の国道18号にも続いています。

ただこの時代、国道といえども未舗装だったようですね(そもそも日本の道路が舗装され始めた頃って?)。そして道幅も必ずしも広かったりしない。実際、この区間の道に関しては、特に小玉の北の部分は今見てもわかるようにただの山道ですし、現代の「国道」のイメージとはだいぶ違います。

国道としての問題点

この時点で北国街道、特に小玉から落影へ山越えする部分は、道路設計などあまりわからない素人の私の目から見ても

- 坂が急。徒歩ならばまだしも、(この後訪れる)自動車の時代には厳しいでしょう

- 山の中を抜ける、道筋の選択肢が少ないルート

- 道路の東側には鳥居川の侵食崖が迫り、危険、西側の山と相まって道路の拡幅性にも問題あり

徒歩の時代の道路には「多少の難点があってもできるだけ短い距離で済ます」というのがあったと思います(普段普通に歩いているときでも、多少道が悪くても近道がないか気になったりしません?)。一方、自動車主体の道路の場合は多少は遠回りをしても急勾配や急カーブがなく運転しやすい方が良かったりするわけです。というわけで以降、この北国街道も時代と共に変遷を遂げることになったのではないでしょうか。

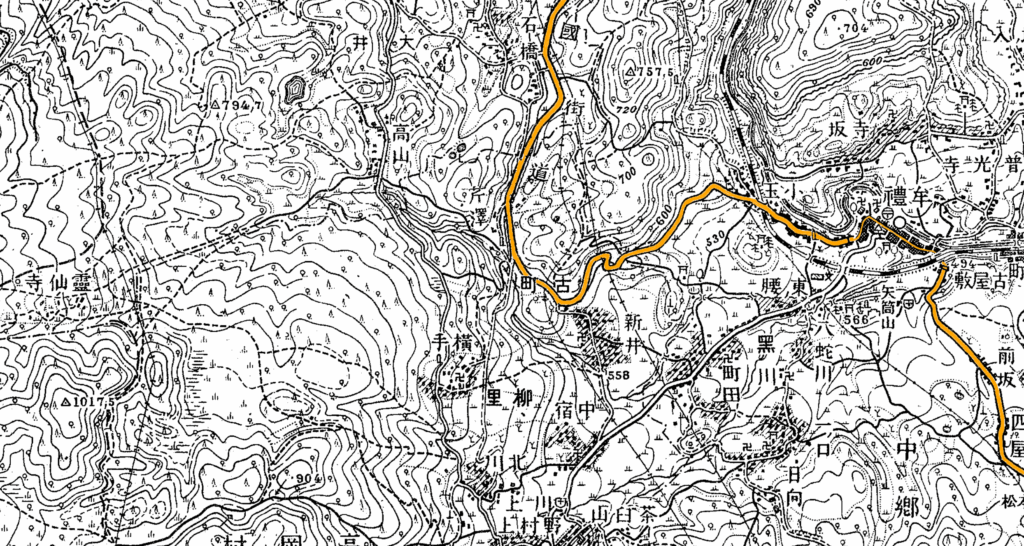

昭和27年(1952年)の地図:国道18号の出現

昭和27年の地図は以下のようになっています。ここから戦後ですね。

国道18号の開鑿(かいさく)

この時点で、北国街道の小玉から北の部分は今の国道18号の道筋に「ほぼ」なりました。すなわち、小玉からもはや北側の山に入らず一旦西へ向かって山を大きく回り込む感じで信濃町へ向かう道筋です。元の、小玉から北へ落影を目指す道に比べだいぶ遠回りになりましたが、それでも道が滑らかになることのメリットを重視したのでしょう。それにしても、これはかなり大規模な工事だったのではないでしょうか。

そして以前紹介した、7つのカーブで坂を越えるという「七曲」がこの時点で存在しています。国道18号上で地図の真ん中辺に特徴的なS字カーブが見えます。新しい道は昔の北国街道に比べたらだいぶ良くなりましたが、この時点ではまだこの七曲の難所が残っていました。

なお自治体はこの時点でも高岡村・中郷村です。

一級国道18号へ

道路の法律的には、昭和27年、ついにこの道は「一級国道18号」になりました。今と違い「一級」という区分が前に付きます。(その後に国道の級指定がなくなる)

ただ、一級国道とは言うものの

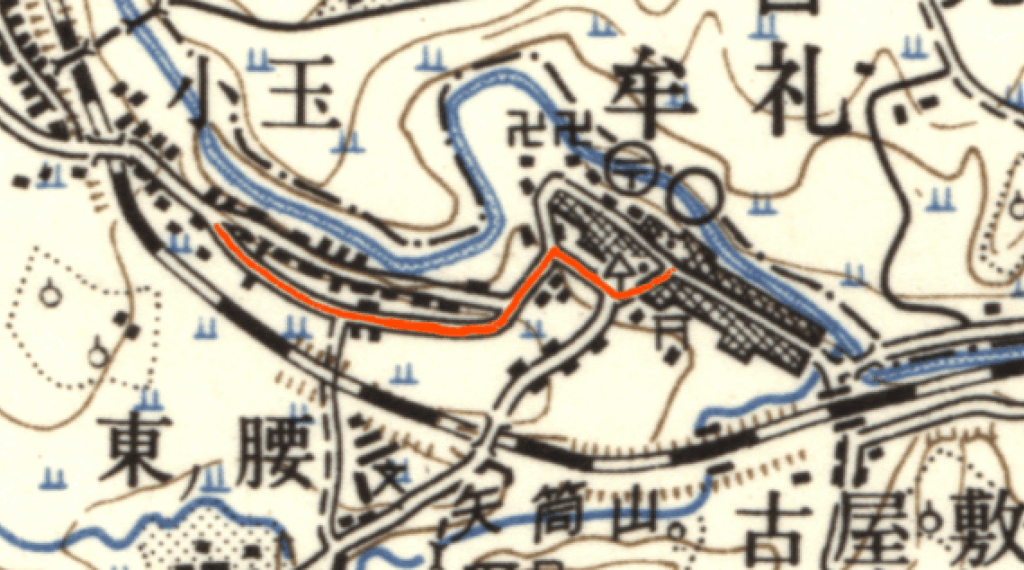

北の方は地図のとおり七曲を通る新たな道となったものの、小玉より南側の部分は従来の北国街道のままです。すなわち小玉の通り(武州加州道中堺碑があるところ)を抜け、證念寺の前の坂を通り牟礼(本町)を通っています。ということは、ここら辺の道はこの時点では「国道18号」だったわけですね。いまだに生活道路という感じの道で、「国道」と言う感じではないですけど。

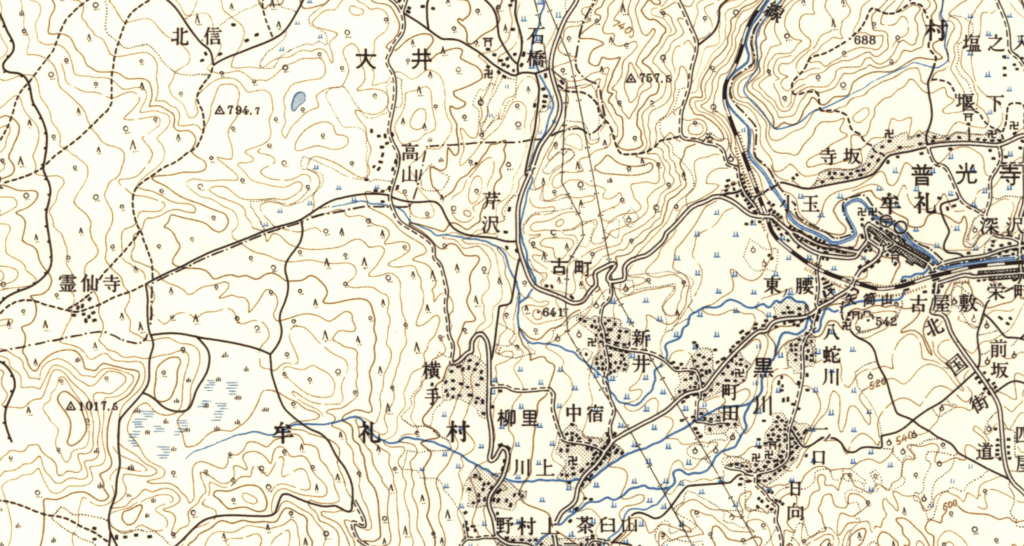

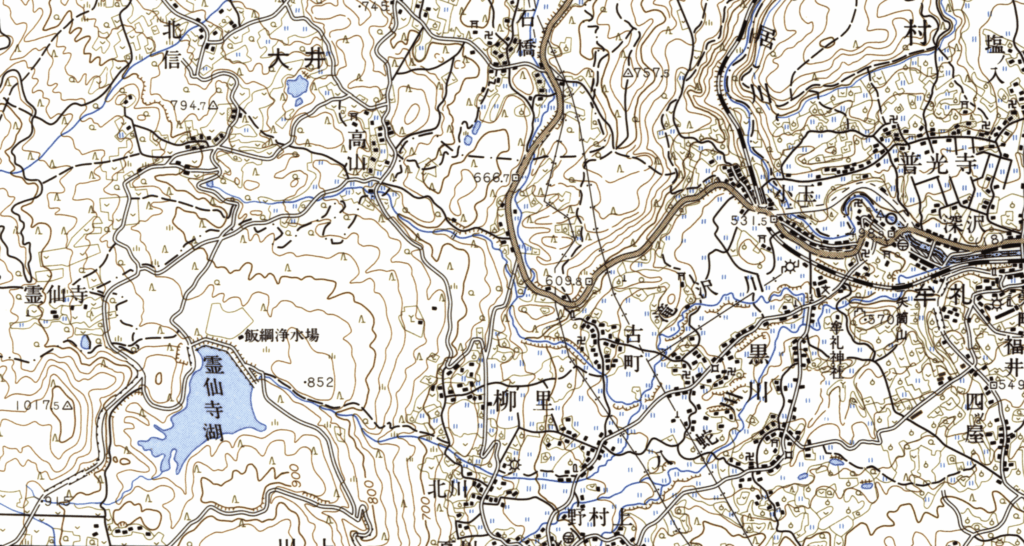

昭和34年(1959年)の地図: 牟礼村発足、道路の整備等

牟礼村発足

地図がカラーになりました、はともかく、自治体表記が「牟礼村」になっていますね。牟礼村が発足したのは昭和30年(1955年)です。ちなみにその後牟礼村と三水村が合併して現在の飯綱町が発足するのは平成17年(2005年)です。

地名表記の変化

戦前、横書き文字は右から左へ書いていましたが、この地図から現在の左から右になっています。また、終戦後に「当用漢字」(現在の「常用漢字」の前身)が制定された結果、簡易な漢字が使われるようになり4、その変化がこの地図にもあります(例 牟禮→牟礼)。

注:横書きの向きの変化や当用漢字は戦後まもなく始まったのですが、地図に関しては反映されるのに時間がかかった(ここで見ている地図では昭和34年度版が初)ようです。

最初のバイパス道路?

小玉と牟礼の間をよく見ると、小玉の通りの南側に新たな道ができて、国道はこちらを通っているっぽいです。そしてその道は證念寺の方に行かずに現在の飯綱町役場の方に行きます。小規模な道筋ですが、まあこれもバイパスと言うのでしょうか。

そういえば、この道は周辺の他の道と比べてやけに広いな、と昔から思っていました。それに小玉地区の通りと並行する部分は切り通しというか、だいぶ掘り下げてあり、古い道ではなさそうな特徴です。実際に相対的に新しい道で、もともと国道の「バイパス」として作られたせいだったのですね。

ちなみに、このバイパス道と小玉の通り(東端)との交差点付近に観音寺がありますが、この地図では書かれていませんね。表記漏れなのかまだ存在していなかったのか。

現在のストリートビューで見る観音寺のあたり。あらためて、この道は周辺の道より広くできてますね。

昭和41年(1966年)の地図:国道18号の改修

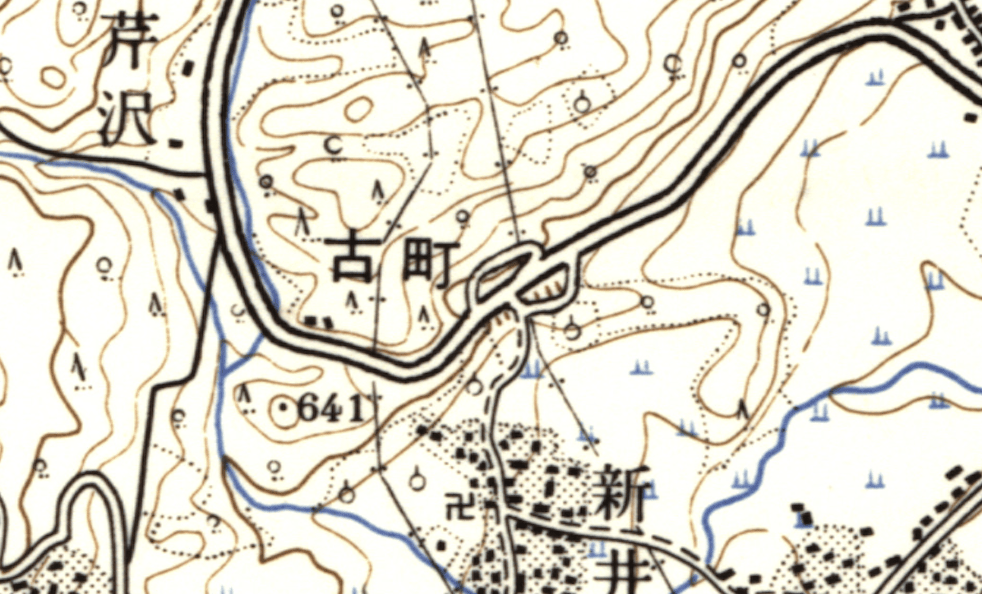

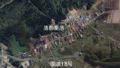

七曲の改修と舗装化

七曲の部分(中央の「古町」と書いてある右側)をまっすぐな道筋が貫通する感じになっています。七曲の話で書きましたが、このとき国道のこの部分が造成されて道が真っ直ぐになったのですね。

これと同時期の航空写真で七曲の部分は以下のように写っています。真ん中を通る国道18号の道路が黒々として見えますが、おそらくアスファルト舗装がなされたのかな、と思います。七曲が解消されたと言うことは、かなりの規模の土木工事がなされて、道の勾配などが以前より滑らかになったのではないでしょうか。

国道の長野バイパスの建設

道に関してもう一つわかるのは、牟礼の部分、国道が現在の飯綱町役場のところまで来てから、牟礼の町に入らずに鳥居川を渡って深沢の方へ行く道ができました。これが最終的に豊野町を経由して長野市に行くバイパスにつながるわけですね。

現在の国道18号の形に、だいぶ近づいてきました。

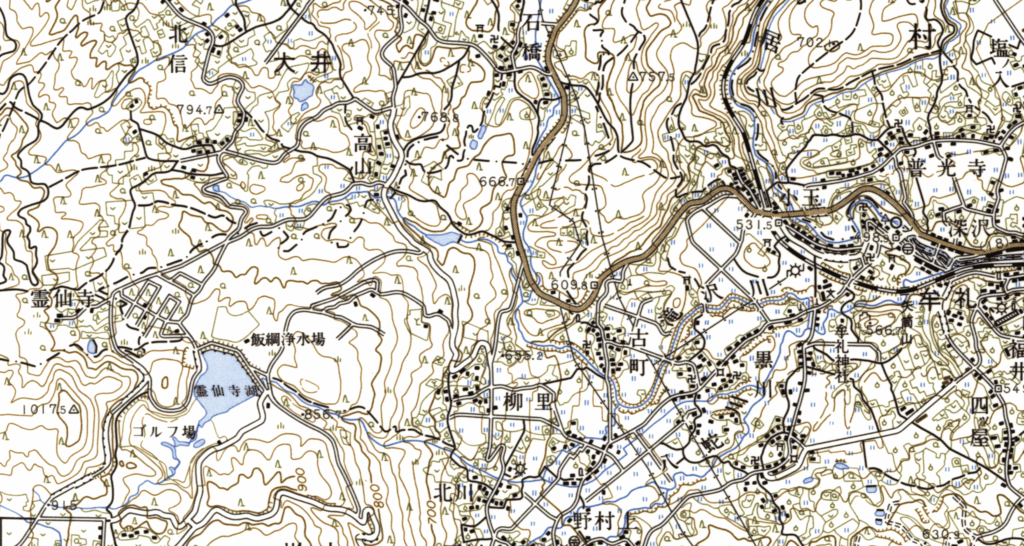

昭和49年(1974年)の地図: 霊仙寺湖の出現、国道18号の継続的改修

霊仙寺湖、爆誕

ついに人造湖である霊仙寺湖が現れました。霊仙寺湖が造られた目的は農業用水の鉄分沈殿池ですね。ちなみに霊仙寺湖がやけに大きい感じがしませんか? (下のより新しい地図と比較するとわかりますが、現在の霊仙寺湖周辺の施設が水没するぐらいは大きいです)これは実際に大きかったんでしょうか?

国道18号のバイパス工事

国道18号の方は、基本的にはこの時点でも飯綱町役場の前を通過して鳥居川を渡っているようですが、その北側に小玉から分岐する空白の道路が見えます。これは現在のバイパス経路になる道が建設中ということですね。

昭和56年(1981年)の地図: ほぼ現在の道路が完成

国道のバイパスの完成

国道18号は、現在の、小玉のあたりで鳥居川を渡って牟礼の北側を回って深沢の方へ行く、バイパスができたことがわかります。これで現在とほぼ同じ経路になりました。

しかし、そうすると小玉の南側に造られた「元祖」バイパス道の立場は… まあ、もしこの道がなくて、今でも車が牟礼の上町(牟礼の通りの、役場より西側)から小玉の通りをどんどん通っていたとしたら問題がありそうですし(道が狭い、生活道路への侵入等)、意味はありましたね。

霊仙寺湖、縮小?

昭和49年の地図にある霊仙寺湖はやけに大きく、一方この地図にある霊仙寺湖はそれより縮小して、現在の大きさに落ち着いた感じです。後述するレジャー開発のために土地を増やしたのでしょうか? 単に地図の表記の問題? 湖を小さくするって、普通はものすごく埋め立てたりする必要がありそうですが、霊仙寺湖には、確か鉄分を沈殿した後の上澄みの水を流すダムのような部分がありますよね? もしかしてあそこを調整したら水位もコントロールできたりする感じでしょうか?

そしてレジャー開発

霊仙寺湖が小さくなってできた場所には、南側に「ゴルフ場」の文字が見えます。これは「飯綱高原ゴルフコース」でしたっけ。他にも霊仙寺湖の周りに道が増えています。別荘地とかですか。霊仙寺湖は元々農業用水の鉄分沈殿池として造られたわけですが、この時点で既にレジャー開発が始まっていた、ということでしょうか。

霊仙寺湖の東側の交差点に1つだけ建物の表記がありますが、もしかして、名前は「山の家」でしたっけ? かつて今の天狗の館のあたりにキャンプ場&宿泊施設がありました。

この年にできたもう一つの観光施設、飯綱リゾートスキー場

昭和56年(1981年)というとこの年の12月、飯綱町の中ではかなり大きめな観光施設といえる飯綱スキー場がオープンしています。ただ、今回は基本的には道路の話なのと(霊仙寺湖とかたまたま地図でわかりやすかったので書きましたが)、今回の地図の選択範囲だと範囲外になってしまうのもあり、また別の記事でこのスキー場のことを書きたいと思います。

ちなみに12月オープンのせいなのか、上の昭和56年(1981年)の地図の枠を広げて飯綱山(霊仙寺山)まで見ても、飯綱リゾートスキー場は地図に載っていなかったりします。それもあります。

とりあえず

いかがでしょうか。冒頭にも書きましたが、道に歴史あり、という感じがします。たとえば小玉・牟礼付近の国道18号、今の道筋になるまでに何段階もあったこと、少なくとも私は知りませんでした。それが地図を順に眺めることでわかったりして、興味深いです。

ここまで説明に使った地図、最後の地図でもまだ昭和56年なのですが、この記事ではここまでとします。現在の令和7年は昭和が続いていたとすると昭和100年だそうで、そうするとまだまだ現在と44年間の開きがありますが、とりあえず国道18号が今の経路になったということで、いい区切りかと思います。

最後に全体のパラパラ地図

左側の年代が入っている部分をクリックしてみてください。地図を揃えて比較しやすいようにしてみました(が、地図の精度+作者の作業の精度で完全に地図同士が一致するわけでもない)

| 昭和6年 (1931) |

|

|---|---|

| 昭和27年 (1952) | |

| 昭和34年 (1959) | |

| 昭和41年 (1966) | |

| 昭和49年 (1974) | |

| 昭和54年 (1979) |

脚注

- この記事では日本に複数ある北国街道のうち長野県(旧信濃国)を通るもののことを単に北国街道と呼んで記事を書いています。 ↩︎

- 今回は5万分の1地形図というものを利用しています。それだと昭和6年以前には明治45年のものがあるのですが、道路的にはあまり変わらないようなので、昭和6年から始めました。明治45年からの方がよかったかな? なお、これより古い地図になると単に宿場のつながりを絵で描いたようなもの等しか見当たらない感じです。 ↩︎

- 明治期に定められた国道もあり(いわゆる明治国道)、それだと5号です。このドキュメントにある「五號 同新潟港ニ達スル路線」(「同」は文脈的に「東京ヨリ」の意かと)です。ちなみに「驛名」で「牟禮」の手前の「新町」は今の長野新町(長野市の城山の南東にある町)のことのようですね。ほぼほぼ善光寺ですが、「驛」としては単独であったと。 ↩︎

- 地名に関しては日本全国的に見ると必ずしも当用漢字(あるいは現在の常用漢字)に従っていない地名もあり… 「固有名詞だから」とかそういうことですか? ↩︎

コメント