「河岸段丘」って、社会科の授業で出てきましたね

河岸段丘、それは川が流れる平野で川を挟むように段になった地形があるという、あれです。

教科書には、例えば有名な利根川の流域の例などが取り上げられていたと思います。

個人的は「珍しい地形もあるものだな」と、何か遠い地域の話、あるいは試験に出されたら間違えずに答えなくてはいけないもの、そんな感じでした。

と言うわけで河岸段丘を復習(?)しようかと

もはや名前だけ覚えていても仕方ない、河岸段丘が実際にどういう地形なのかを理解したい、ということで例えば地図(地形図)を見るとすると、昔ながらの地図では等高線を元にそこから想像(ここが谷になっているとか尾根になっているとか)するしかなく、等高線も10mとか20m毎でそれより細かな地形というのはわかりませんでした。

今は発展した地形図の表現方法があり、地形がわかりやすいらしい

でも現在の、特にオンラインの地図では

- より詳細な地形の測定: 航空機や衛星からのレーザーを使った測定などの技術で、地表のより細かな高低の具合が記録できるようになる。「平野」「山脈」のような際立った地形だけでなく、例えば「小さな川によって侵食された窪地」「人工的な土地造成」みたいなのもわかる。

- 色々な可視化方法: 昔は等高線かそれを標高に応じて色分けする程度だったのが、コンピュータ処理の発展などによってより分かりやすい地図が作れるようになっている。

といったものもあるようです。

「赤色立体図」による地形の表示を見てみる

というわけで、上で述べたような新しいタイプの地形図として「赤色立体図」というものがあるようです。百聞は一見に如かず、実際の地図をみてみます。

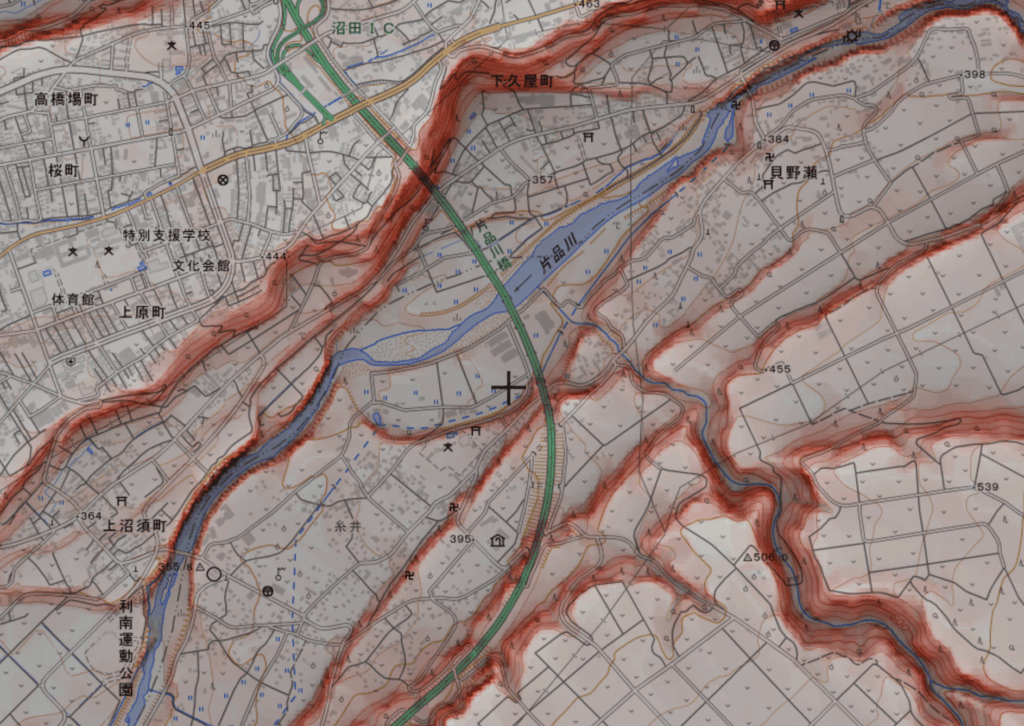

例: 群馬県沼田市の地図

以下に群馬県沼田市で見られる有名な河岸段丘を赤色図で見たものを以下に示します。確かに、平らな地形の段とその端の部分がわかりやすく、なるほどという感じです。

(赤い色と特徴的な地形の組み合わせがどぎつく感じられるかもしれませんが、むしろそういう効果を狙って(地形を強調して感じさせる)作られたものだそうなので、よろしくお願いします。)

飯綱町の地形も見てみる

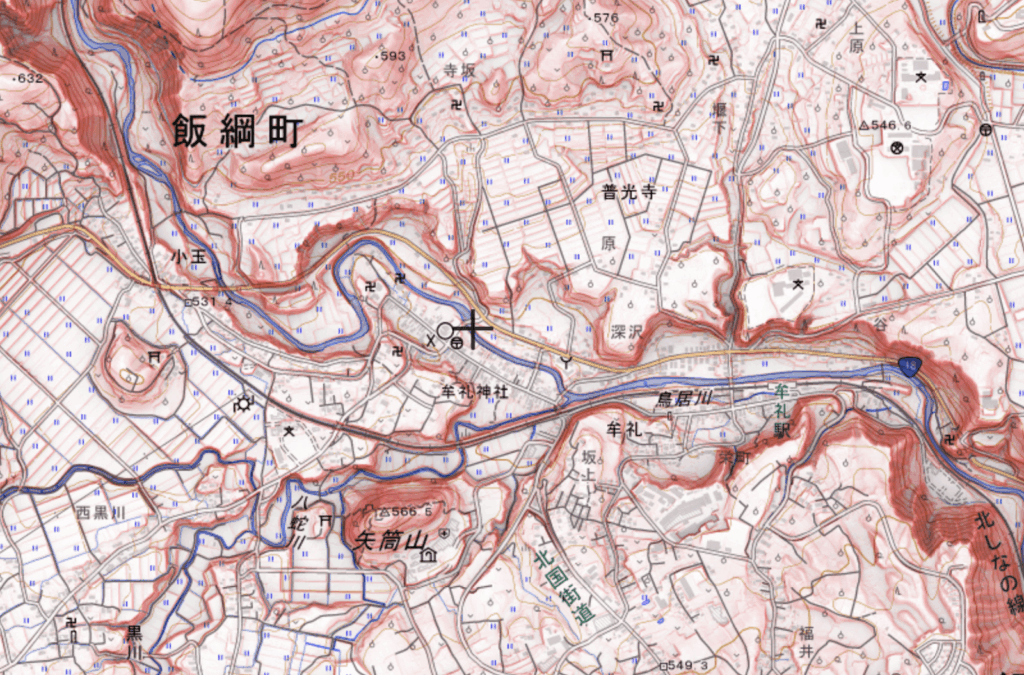

なるほど赤色立体図ってそういうものか、といったところで飯綱町(の中央部付近)も同じ地図で見てみましょう。

どうでしょう、鳥居川の周りにある程度の平地があり、さらそこから一段上がったところにまた平地、この特徴は…「河岸段丘」じゃないですかね。最初に挙げた沼田市の例と比べたらだいぶ小規模で段数も1段しか見えませんが、地形の特徴は同じです。

こう見ると、 「鳥居川の侵食力で作られた平地」って感じですかね。平地は現在の川幅よりだいぶ広いですし、なかなかのものですね。鳥居川さん、ご苦労様でした(?)。

そう言えば… 実は河岸段丘あるあるだった

飯綱町で生活していたら、以下のようなことが起こりがちではないでしょうか:

飯綱町の牟礼本町、栄町、深沢あたり(要は上の地図で真ん中の鳥居川周辺の地域)に住んでいると、どこへ出掛けるにもまずは割と急な坂を上らないといけない → それ、河岸段丘のせいです!

牟礼神社の参道はだいぶ急な坂になっていて、歩いて上るのはまあまあ大変、冬は地元の子供がソリで遊んだりした → そこ、河岸段丘です!

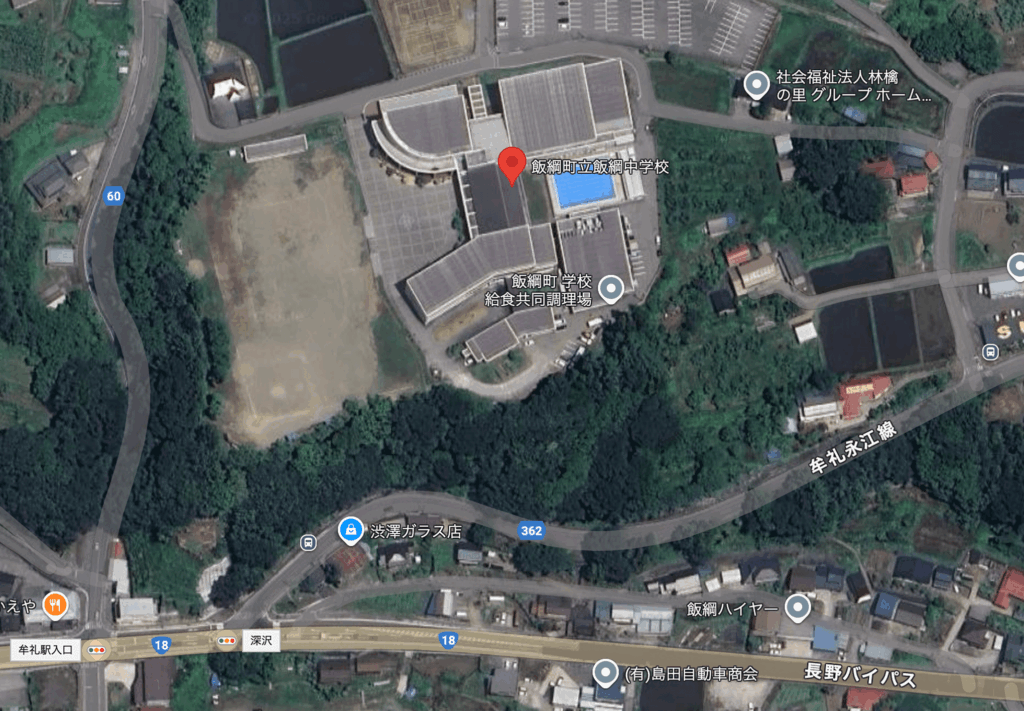

飯綱中学校あるあるで、旧牟礼方面から登校すると急な坂を上がっていく必要がありますね。

グラウンドで野球をしていて、大きなファールを打ってしまうとグラウンドを取り囲む崖にボールがまぎれてしまって困る → それ、河岸段丘のせいです!

注: 飯綱中学校の建物の北西の角の土地が少し欠けて見えます。なぜなのかはよくわかりません。もしかすると新しい校舎の造成工事中でこの部分を削っている時にちょうど地表のデータ取りが行われた、とかかもしれません。実際、この部分は以前の校舎の時より地面を削った上に新しい建物が立っている感じですよね。

そういうわけで

何もかも、河岸段丘という雄大な大地の変化のせいだということがわかると、仮にそのせいで日々何か苦労していたとしても「まあ仕方ないかな」って感じになります… よね??

鳥居川によって作られた平地で生活し、鳥居川によって作られた段丘を上り下りすると言うわけです。

あと、「河岸段丘」といったような、学校の教科書だけで知っていたことも、実は意外と身近なことだったと言いますか。この調子で他の地理的用語も身近な例でわかるといいですね。

コメント