『ありがとう 千尋。僕の名前は ニギハヤミ、ニギハヤミコハクヌシ。』

有名な「千と千尋」の1シーンの引用から初めてみました。え、意味不明ですか? そうですよね。今回、

基本的にはこのタイトルでネタバレしているので

ちょっとアレンジしてみました。今回は、しなの鉄道北しなの線(旧信越本線)牟礼駅の近くにある橋を取り上げます。

では橋の探索開始

(注:以下の写真は少し古いもので、2025年現在橋の下流側に歩行者用の橋が追加されています)

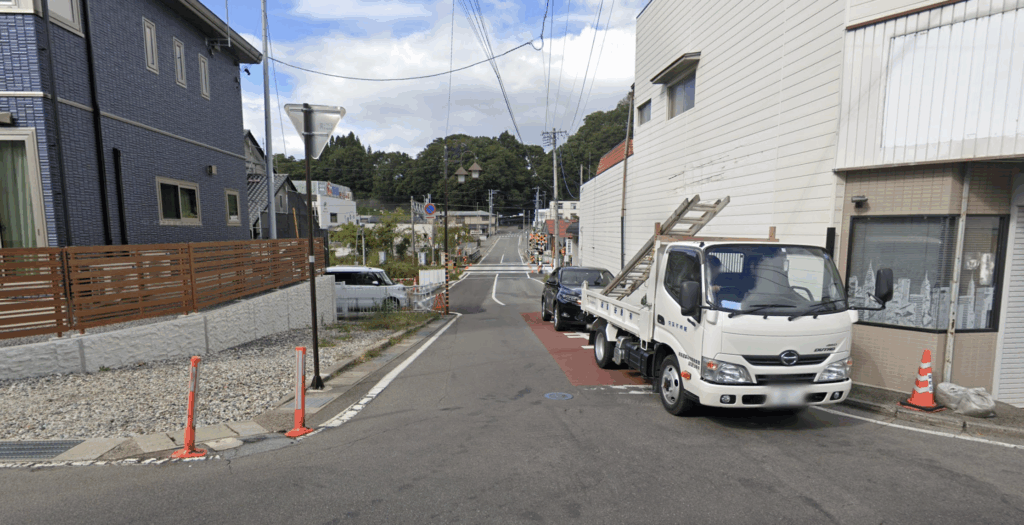

といっても目的地のだいぶ近くから(という体で)、飯綱町栄町の、同町深沢へ抜ける道との交差点よりスタートします。この道はさらに北へ進むとこの町の中学校である飯綱中学校の入り口にたどり着きます。そういえばこの先には天狗の絵の描かれたゲートがあったと記憶していますが、今は撤去されているようですね。

いきなりの余談ですが…

ところでいきなりの余談ですが(今回だいぶ小ネタなので)、この「かど」にあるお店には大変お世話になりました。個人的に、特に本、レコード(かつての音楽媒体。今はレコードの再ブームがあってVinyl(ヴァイナル)と呼んだりもするようですが)、プラモデル、といった娯楽関係の物をいろいろ買わせていただきました。

1980年代、田舎のこの町(当時は牟礼村でしたが)にもなんとなく様々なブームが押し寄せ、その度にこの「かど」のお店にお世話になっていたような感じです。

例えばドラマの「西遊記」が放映されていた頃、同時にヒットしていたゴダイゴの「モンキーマジック」のシングルを買いました。ところが、歌詞が英語でどうしようもなかったので、友達のお兄さんかお父さん経由で英語を仮名に直してもらい、「ぼーん ふろむ じ えっぐ おんな まうんてん とっぷ …」と意味もわからず覚えて歌いました(この仮名の歌詞は今でも覚えています。後年、ふと、これがborn from the egg on a mountain topだと気付いて驚きましたが… しかしこの仮名歌詞、なにげにリエゾンがある)。

他には例えば「宇宙戦艦ヤマト」が人気だった頃、それの漫画版の単行本を買ったのですが、何か絵に違和感があると思ったら、作画が松本零士ではなくひおあきらという方でした。ひおあきら版は、キャラクターの顔の感じがちがうだけでなく、ヤマトのデザイン、特に艦底部がなんだか潜水艦をつなげたような太い感じで… とそんなことばかり覚えています。(かといって松本零士版も… いや、ここではこれ以上この話題に入りますまい)

そういえばガンプラブームもありました。当時全国的に品薄で、その影響はこちらにも届いており、品薄に我慢できずについ不人気で売れ残った「ジム」のプラモデルを買ってしまうという、「ガンプラブームあるある」に陥ったこともありました。

このような思い出はもっともっとあるのですが、とりあえずこのぐらいでやめます、ごめんなさい。単なる個人の思い出に過ぎません。ここにはネタ的なことばかり書いてしまいましたが、でもこのお店には大変にお世話になり、ありがとうございました。

ではタイトルの件に戻ります。

現地到着

この栄町の角から国道18号の方に移動していきますと、まず線路の踏切があります。牟礼駅のすぐ横(写真のすぐ右側が牟礼駅)なので複数の線路が横切っていて大きいですね。

そしてそれを過ぎたところには鳥居川が流れていて、渡るための橋があります。

ちなみに、駅と川が近接しているのはある種の縁、というかこの地域では鉄道と川は実は切ってもきれない関係にあり、そのことを別の記事で取り上げましたので、よかったらご覧ください。

橋の名は。

ところで、この橋は飯綱町の人ならおそらく何度となく渡られているとは思いますが、橋の名前を気にされたことはあるでしょうか。

今回の(表向きの)テーマはそれでして、では橋のたもとの柱(親柱(おやばしら)といいます)を確認してみましょう。そこに名前が書いてあります。それでは (ドラムロール開始…)

橋の名前は「華表橋」です。

意外な名前です。皆さん(ってどういう範囲の?)、ご存知でしたでしょうか。私は知りませんでせした。何だか新鮮な驚きがあります。

個人的には、「千と千尋」で「ハク」の本当の名前が「ニギハヤミコハクヌシ」であることが明かされたシーンと同じような感慨があるんですが… え、おおげさ?

というわけで、冒頭の伏線(伏線だったんかい)の回収完了です! (って回収できたのか?)

橋の名の意味や読み方に確認が必要

もう少し話は続きます。あくまでも橋の名前の漢字表記がわかっただけで「華表」という謎の単語、そしてその読みはまだなのです。

実際、この橋の名としての正解の読み方はちょっとトリッキーでして、それに行く前に一般的な単語としての読み方を確認しておきます。それは漢字の通りなのですが、華表→「かひょう」です。

華表(かひょう)ってなに

ああ、確か江戸時代の廻船商人で、船が難破してロシアに一旦拉致されたが頑張って交渉したとかいう… それは高田屋嘉兵衛(たかだや かへえ)。あ、もしかして握り寿司を発明した人とかいう… それは華屋与兵衛(はなや よへい)。うーん苦しいボケ&ツッコミか。

閑話休題、「華表」とは何かというとウィキペディアに華表の項目があり、それによると中国の、参道や入り口などの前に建てられる標柱のことだそうです。天安門前にもあるそうです。

でも、この橋の付近にそんな標柱のようなものがあったことはないですよね?

では、この橋の名前の正しい読み方がこちら

すでに書きましたが、この橋の名前の正しい読み方は「かひょう」ではありません。それでは正解を発表します。ドラムロール開始(しつこい)

名前は、橋梁のデータベースによると、「とりいはし」です。「華表橋」と書いて「とりいはし」なので「華表」=「とりい」ということになりますね。

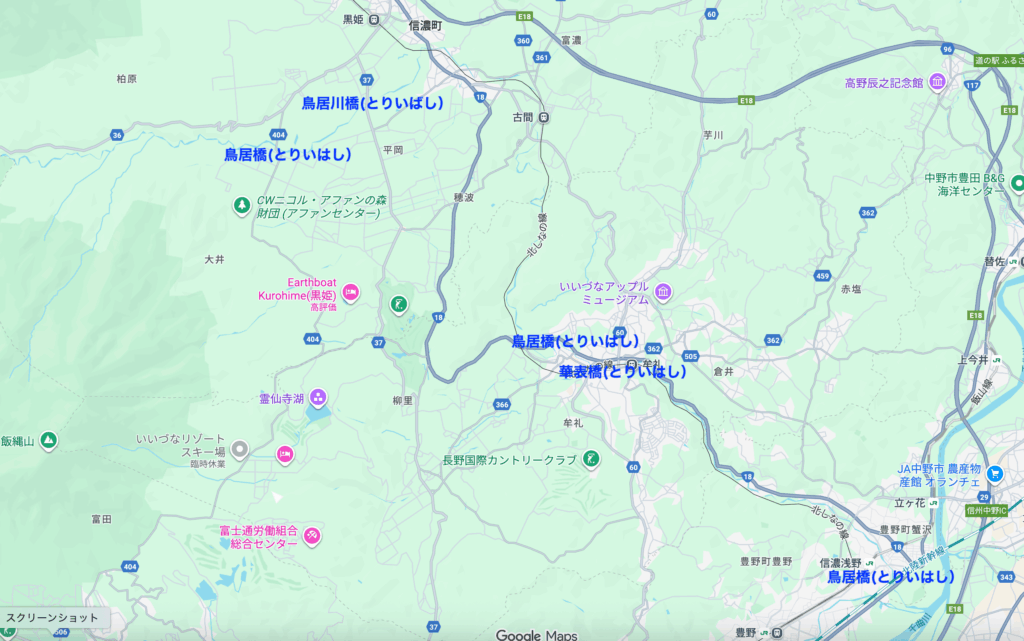

グーグルで過去の画像を調べることもできます。それがこれです:

鳥居川にかかる橋だから「とりいはし」、確かにそういう名前を付けるのはしごく普通ではありますが、しかしなぜこの漢字なんでしょうね。

ネット検索すると、日本国内に「華表」の名前が付いている場所や建造物、あるいは人の名字などもあるようですが… この橋とは名前が同じ以上の関係性は見つかりませんでした。

なぜこんな漢字を当てたのかの一つの推測

上で引用したウィキペディアの華表の項目にも少し説明がありますが、古い漢字の読み方で「華表」を「とりい」と読む場合があったようです。あるいは「鳥居」の意味で使うようです。

というわけで、この橋の名前を付けた方はひょっとするとそのような知識がおありで、読みは鳥居川にちなむ「とりい」にするものの、漢字はこのようなものを当てたのでしょうか。あるいは、再びウィキペディアの解説によると、中国での華表は、何か入り口のような場所に置かれることが多いとありますから、もしかするとこの橋にそういう意味を持たせたのでしょうか。

一つだけ、ちょっと困ったことがあるんですよね

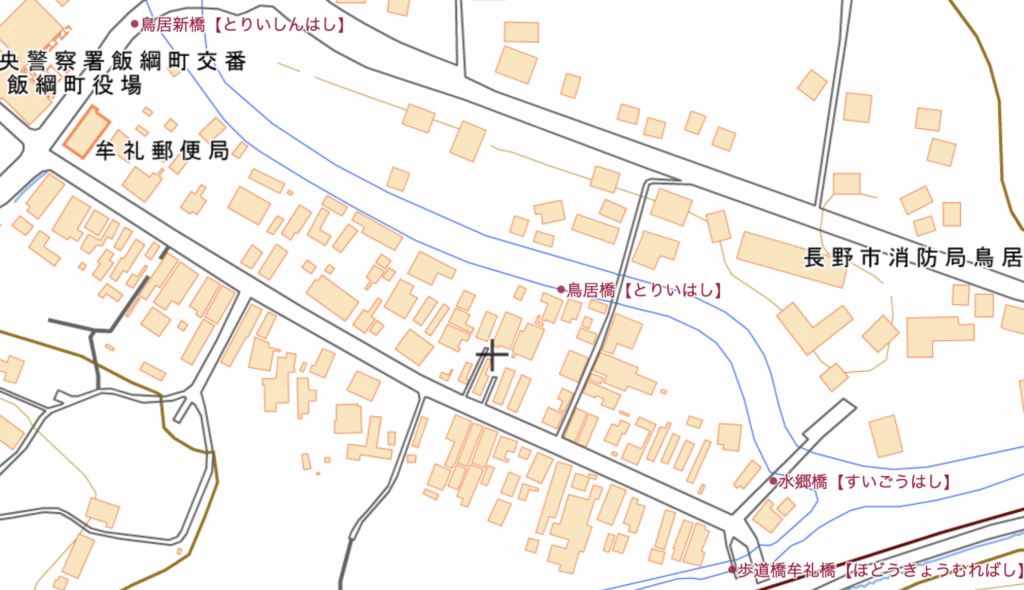

華表橋のある栄町の隣の地区、牟礼本町にも鳥居川を渡る橋がいくつかあるんですが、その一つ、牟礼本町の中間あたりから鳥居川を渡る橋、その名前を見てみると

鳥居橋(とりいはし)。

はい、「華表橋」=「とりいはし」と読みがまったく同じなんですよね。同音異名橋? (音楽用語で異名同音というのがありますが)。しかしどうなんでしょう、こんな近い場所でまさかの橋の名前(の読み方)かぶり。もし会話中で橋の名前を使うと混同しますよね。

実は一つでなかったり:あっちこっちで「とりいはし」

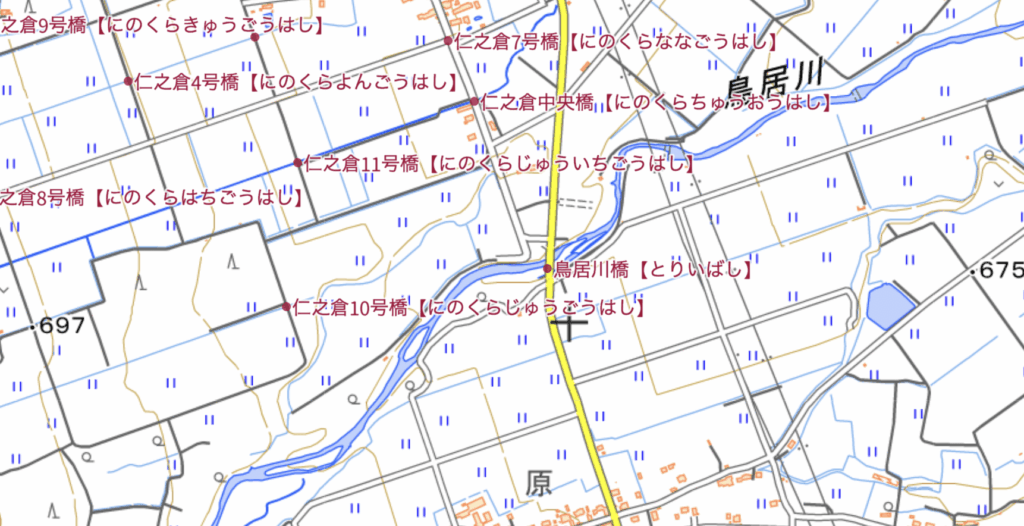

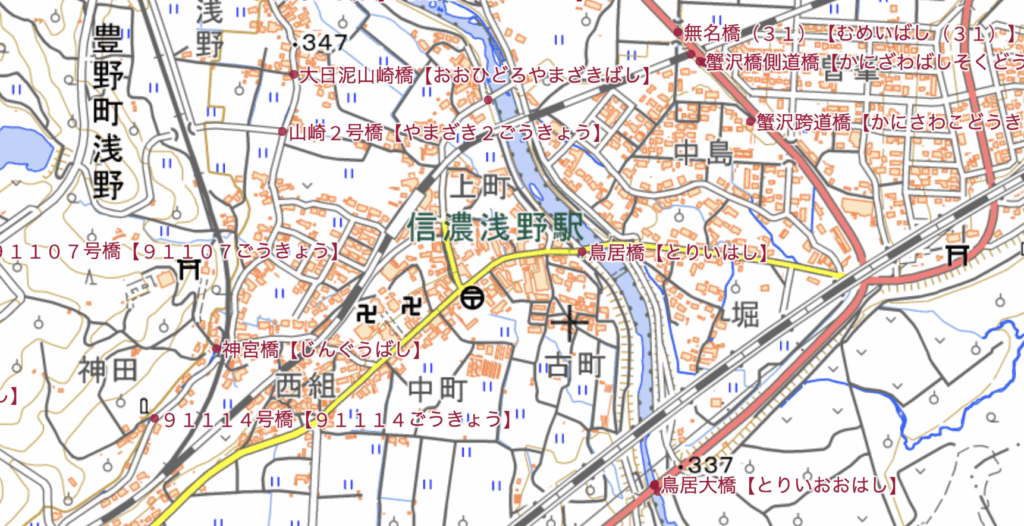

鳥居川は戸隠(長野市)に源流を持ち、信濃町と飯綱町を流れ下って豊野町(長野市)で千曲川に合流する1級河川です。というわけで飯綱町の上流と下流もチェックしてみると:「とりいはし」がそこかしこに。

全部を一つの地図にまとめるとこんな感じですね

なぜこんなことに

まあ… 今回ブログのネタとして細かく調べた結果こうなりましたが、実際にはそこまで橋の名前の重複を気にしないのかもしれません。実害もあまりなさそうですし。あるとしたら

- 名前の同じ橋が同時に話題に上がるくらい近接している

- ニュース報道などで橋の名前が出る→これも「〇〇町の□□橋」みたいな言い方にすれば一応はOKですかね

- 管理者(自治体等)の都合:例えば市町村合併で、同じ名前の橋を一つの自治体で管理することになった等

場合とかですかね。

それにしても最初に挙げた「華表橋(とりいはし)」と「鳥居橋(とりいはし)」はだいぶ近接しているような気が… でもこれも、思ったより問題になったりはしないのかもしれませんね。

個人の妄想ですが

鳥居川の場合、川の名前としては上流から下流まで名前は「鳥居川」です。なのでおそらく、川の名前が確定する以前に既にこのあたりの地域では人や情報の交流があって、「あの地域であそこを流れていた川とウチの地域のここを流れる川は同じ川だな、じゃあ名前も同じにしよう」ということが起きたのかなあと思います。

一方、橋の名前に関してはもっとローカルだったんですかね、「あの地域には鳥居川に架かる『とりいはし』があるからうちの地域の橋では同じ名前を避けよう」みたいな感じにはならなかったのかなと。

川の名前の違いで有名なのはやはり千曲川と信濃川ですよね。これの場合は、川の名前が確定した頃にはまだ長野と新潟(信濃国と越後国)の間でそこまで交流はなかったのかも??

ちなみに「信濃川は日本一長い川」という場合には千曲川の長さも含んでいたと思います。

コメント