長野県飯綱町小玉の坂(小玉坂)は、碓氷峠に次ぐ難所だそうです

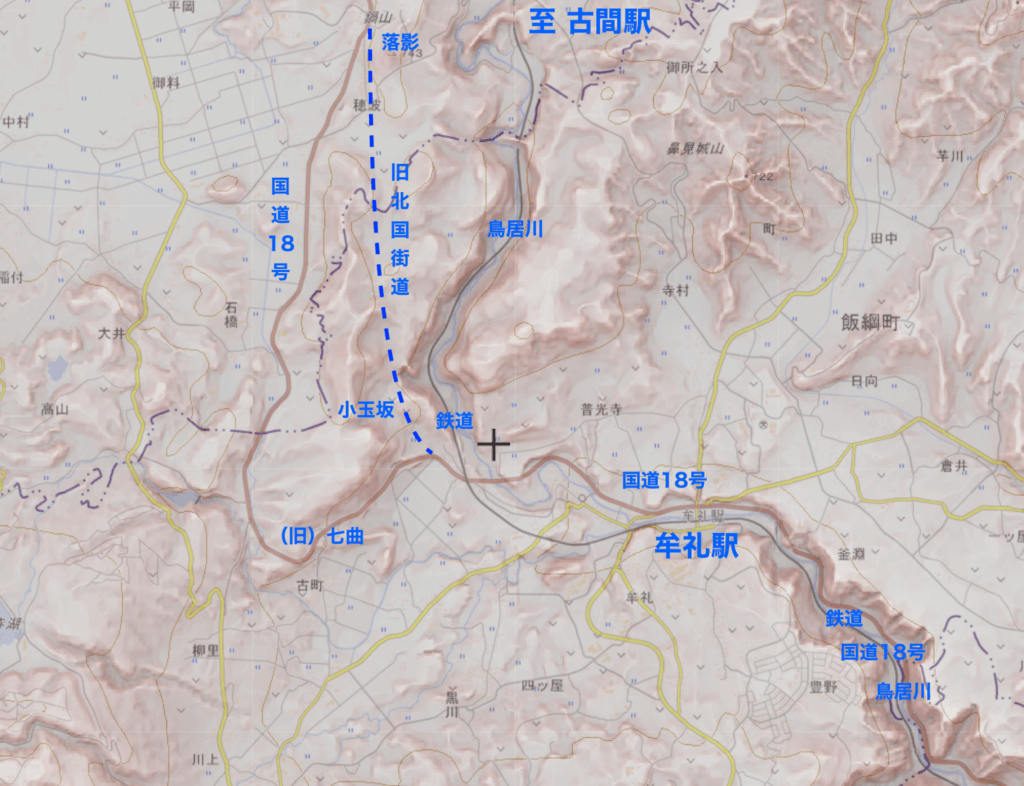

信濃町落影地区の記事で、かつての北国街道は現在の国道18号とは道筋が異なる、と言うことを書きました。

この、飯綱町小玉から北へ向かう古い山道に関して、いくつかの文献やネット上の紹介等で

かつての北国街道および中山道では碓氷峠に次ぐ難所であった

と指摘しているものがあります。

これがどこまで広く受け入れられているのか(本当に二番目にきついと言っていいのか)わかりませんが、少なくともかなりの坂であることは確かだと思います。ちなみに碓氷峠は標高差が500メートル以上もあり、小玉の坂も含め、鉄道が通っている峠としては1そんじょそこらの峠とはレベルが違う難所ですので、「その次」を名乗るのは、仮に本当だとしてもちょっと気が引ける感じもありますが。

また、同様の文献で、この坂に関して「小玉坂」と言う名前が出てくるので、このブログでも以降は「小玉坂」の名称で呼びたいと思います。

さらに、国道18号ができた後もしばらくは「七曲」と呼ばれる、7つのカーブで越さなければならない難所があったことを、「七曲の謎」の記事で書きました。

道路が難所であれば、鉄道にも当然難所である

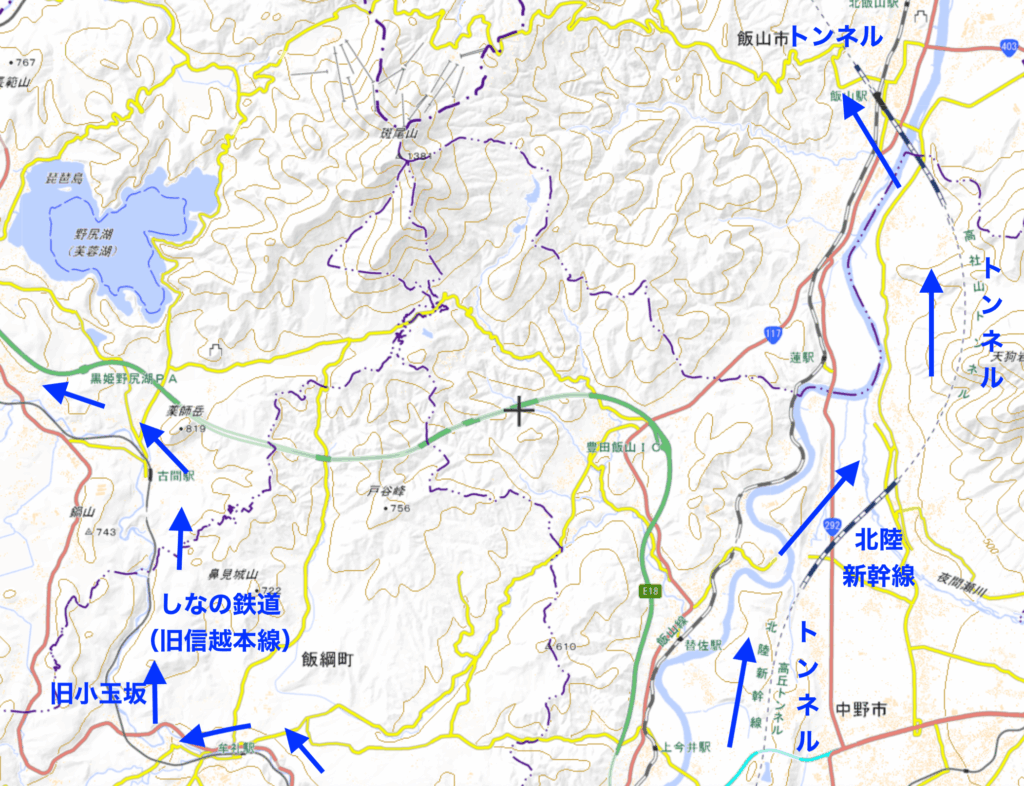

さて、以前の記事で話題にした旧北国街道や国道18号は徒歩あるいは車の道路に関してであり、もう一つの重要な交通手段のことを話題に上げていませんでした:「鉄道」です。飯綱町には旧JR信越本線、現しなの鉄道が通っています。

言うまでもなく、道路だけでなく鉄道も、長野から新潟へほぼ同じルートで交通を提供しており、鉄道だけこの小玉坂をまったくのスルー、と言うわけにはいかないはずです。

鉄道にとって坂は敵、敵との戦い

鉄道に関して一つ重要なことがあります。「坂にめっぽう弱い」ということです。

坂に弱い理由その1: 滑りやすい

線路と鉄の車輪の組み合わせは、転がり抵抗を著しく低下させる人類の発明ですが、転がり抵抗が小さいと言うことは滑りやすいということでもあります。実際、自動車の道と比べるとそれほど急でない上り坂であっても、車輪が簡単に空転してしまいます。逆にそれが下り坂だったら車輪が滑ってブレーキが効かず、最悪暴走です。

坂に弱い理由その2: 小回りが効かない

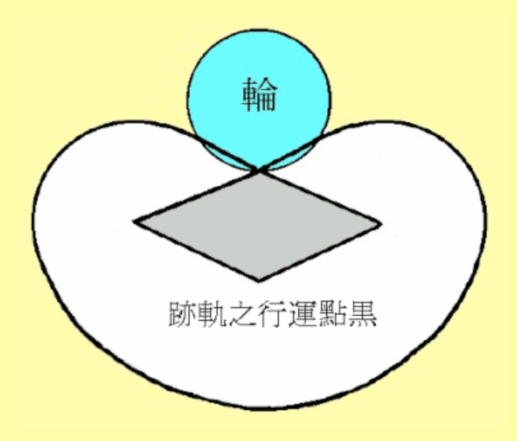

電車はその構造上、小回りが効きません。これは子供の頃にオモチャの電車で遊んだことがあれば明快でしょう。その場で小さくクルクル回るようなレールは無理(というかそういうレールのパーツがない)で、特に何両も連結している列車ほど無理です。大きな半径のカーブで回る必要があります。

この性質により、坂を上るのはさらに不利になります。車のようにグネグネ道(九十九折)で坂を上る、ということが簡単でないからです。

どうしてもという場合は、グネグネの道の代わりに、坂を斜め横に行ったり来たりする、いわゆる「スイッチバック」という方法があるにはあります。ただこれもスイッチバックの外側の部分に列車を一旦引き込む十分な場所が必要だったりして、なかなか大変です。ちなみにこれも長野県内に有名な例があり、篠ノ井線の姨捨駅はスイッチバックの待避線の部分に駅があります(スイッチバックなしで単純に坂の途中に駅を造ると、停車や発進が厳しくなる)。

これらから導かれる鉄道の特徴

「滑りやすい」「小回りが効かない」のコンボにより、鉄道で坂を越えるのは容易でないことがわかります。鉄道は、できるだけ勾配を避け、直線か緩やかで滑らかなカーブで線路を敷かなければなりません。そのため、道路に比べ橋、トンネル、築堤といったものがより必要な傾向にあります。そのために、日本に鉄道ができた明治の頃の土木技術がまだ未熟だった頃から、それらの構造物の建設が比較的頻繁に行われてきた経緯があります。

碓氷峠の鉄道は、いわば坑道戦である

ここで少しだけ、皆さんご存知碓氷峠の話です。

碓氷峠に関して、長野県民なら誰でも知っていると言われるフレーズ:

穿(うが)つ隧道(トンネル)二十六

ざっくり「非常に厳しい峠で、トンネルを26箇所も造らなければ越えられなかった」と言うわけです。

確かにすごいですが、あまり注目されてないかもしれないポイントが一つあります。それは、あくまでも鉄道に限った話であると言うことです。道路であれば、かろうじて九十九折の道を造り、トンネルは無しでなんとかなっています。上で書いたように、鉄道が坂にとても弱いという部分を何とかするために、沢山のトンネルが必要だったのです。

私などはこれを「坑道戦」に例えてみたくなります。坑道戦とは、戦争で敵の陣地を攻める際、真正面からでは敵の攻撃が強くて無理、という場合に地下にトンネルを掘って敵からの攻撃を避けて攻撃する、という方法です。

十分な攻撃力と防御力があれば真正面から戦うという方法もありなのですから、坂に弱くてトンネルが必要である、という鉄道の方法に例えてみたくなるのでした。そうです、碓氷峠をトンネルで越えたのはいわば「坑道戦」である、と言っていいのではないでしょうか。

鉄道は、小玉坂をどう攻略したか

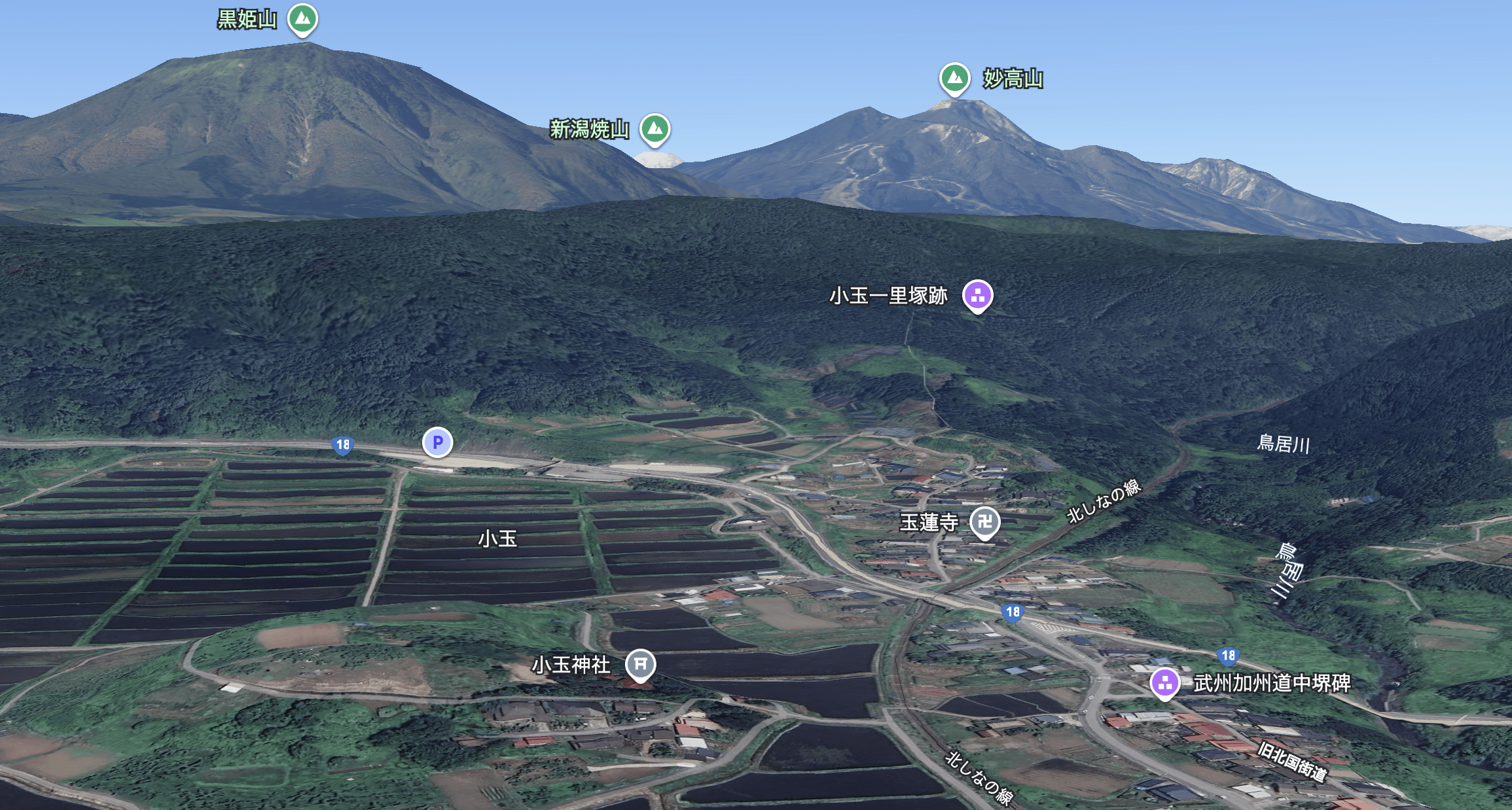

ここでようやく飯綱町を走る鉄道の話になります。あらてめて、鉄道が小玉坂をどう克服したかを地図で見てみましょう。それには河岸段丘の話で使った、地形を強調表示できる「赤色立体地形図」が役に立ちます。ではそれを以下に示します。さてどうでしょう:

こうやって見ると、飯綱町の鉄道はほぼほぼ谷の中を通っているなあと、ある種感慨深くないですか?

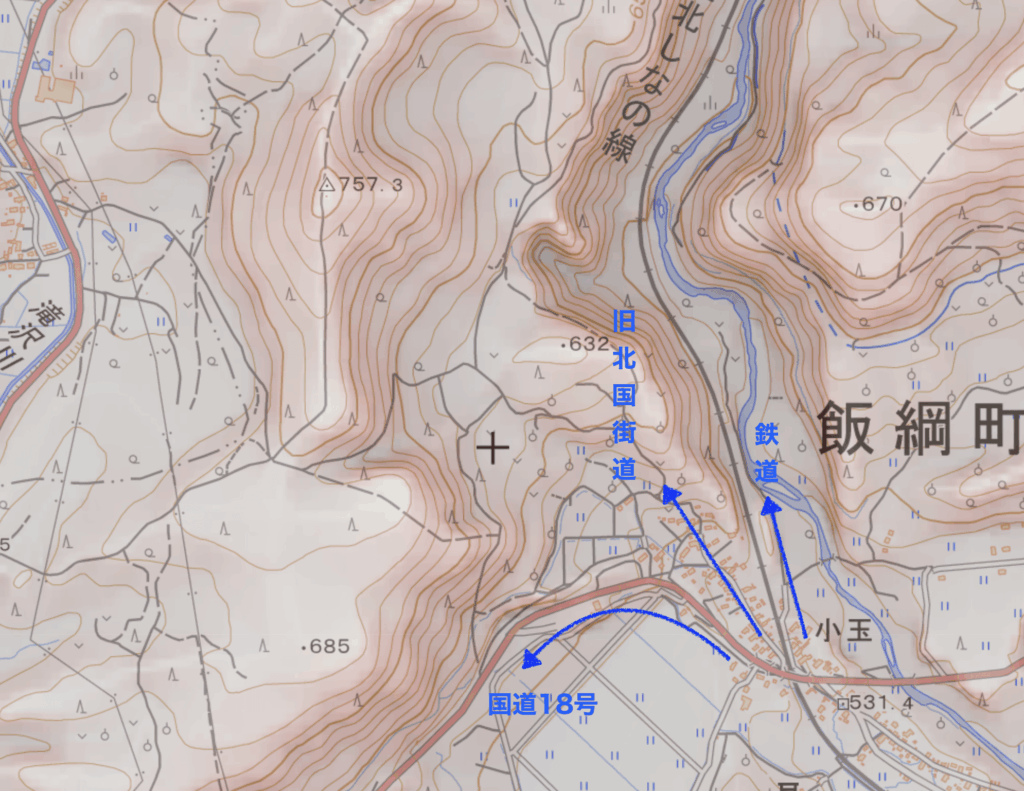

さらに、小玉坂の部分を拡大するとこんな感じです:

わかりますでしょうか、鉄道がやったことは小玉坂は通らずに(というか、上で書いたように坂に弱いので無理)、その横で「谷をひたすら潜ってやり過ごした」のでした!

飯綱町の鉄道は、いわば塹壕戦である… かも

上の地図でわかると思いますが、鉄道は、豊野駅から牟礼駅、さらに小玉坂あたりから次の古間駅まで、ひたすら鳥居川による谷に入ったまま進む感じです。見通しが悪く、川の蛇行のために線路も蛇行したり、何とも容易ではない経路ですが、鉄道にとっては仕方がないのでしょう。

上で碓氷峠での路線を「坑道戦」になぞらえましたが、この飯綱町を通る部分はそれこそ「塹壕戦」と言いたくなります。

戦争における戦法で、地面に溝を掘って兵隊が進むのが「塹壕戦」です。第一次世界大戦の戦場でその悲惨さが知られています。

大昔の戦いは基本的に接近戦で、敵に接近されなければ自分の身を晒していても一応大丈夫だったわけですが、だんだん遠距離攻撃の方法(弓矢や鉄砲等)が発達し、近代の戦争においては、兵士は身を晒しているだけで危険な、弱いものとなりました。その結果、塹壕という溝の中にひたすら隠れざるを得なかったわけです。

上で坑道戦のことを書きましたが、こちらも、弱さを補うための苦肉の策だったわけであります。

例によって余談モードでございます。

ちなみに最新の鉄道ではどうなっているか

この地域で最新の鉄道といえば北陸新幹線になりますね。北陸新幹線が長野市あたりから上越市の方へ抜けるのにはどうしているかというと… 上で説明したかつての信越本線からは離れた経路になっています。そのかわり、長大な3つのトンネルを使い、当該区間は明かり区間(地上の区間)があまりない状態で抜けていく感じです。

現在の技術というのは大したものですね。もはやここで説明した昔の鉄道のように川沿いの谷を走らなくてもいいのです。新幹線の経路は「まず理想的な線路の経路を考えて、山にぶつかる部分はトンネルで抜ければいい」という感じになっているように見えます。もはや川の蛇行に合わせて線路を蛇行させたりする必要はありません。新幹線のような高速な鉄道にはより滑らかな経路が求められるでしょうから、この地域に新幹線を通すには必須なのでしょう。

その代わりと言ってはなんですが、車窓の風景というものは失われたかもしれません… 真っ暗なトンネルの中を延々と走り、トンネルを抜けた頃にはもうほぼ目的の駅に着いています。ま、飯綱町付近のしなの鉄道も、川の谷間に沿って走っている以上開放的な景色というわけにはいきませんが、個人的には嫌いではないです。いや、割と好きかな。

終わりに

さて、私の妄想はともかく、鉄道は「小玉坂を直接越えずにその横の鳥居川の谷に沿ってやり過ごす」という方法をとったことが改めて認識されたかと思います。

川の谷に沿って線路を作るというのも、例えば大雨が降ったら増水しますし、川の周りの崖が崩れやすいかもしれませんし、簡単ではないはずです。当時(明治期)の鉄道技術者の、鉄道による坂越えの困難さと川沿いの線路の難点を踏まえた判断だったのではないでしょうか。

そういえば、かつて個人的にどこかで誰かから「牟礼駅のあたりの鉄道は長野駅あたりと違って単線でショボい」ということを聞かされたことがありますが、ここまで書いてきた話からすれば、鉄道が安定して通っている2だけでもありがたいと思いますし、このような鳥居川の谷を通る部分を複線化するのは大変そうでもあります。

脚注

コメント