鳥居川とは

長野市戸隠の山地を水源とし、そこから黒姫山と飯綱山の間を東に流れ、信濃町・飯綱町・長野市豊野町を流れ下ったあと、千曲川に合流する川です。

このブログでは、飯綱町にもある河岸段丘の話や鉄道が小玉坂の難所にどう対処したかの話に登場し、結果として飯綱町にとって鳥居川は実は重要な存在なんじゃないか、と個人的に思い始めている今日この頃です。そこで鳥居川にもう少し注目してみたいと思います。

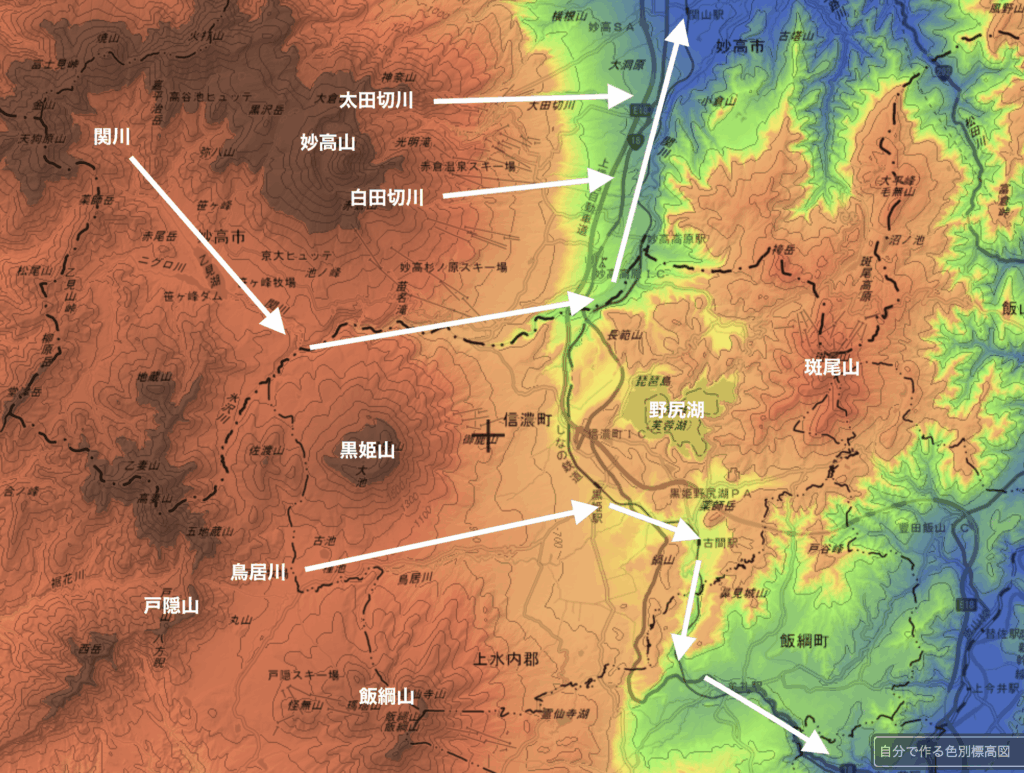

この地域の川の特徴:北信五岳との関係

飯綱町は長野県にあり、いうまでもなく山だらけの場所ですが、この地域には北信五岳と呼ばれる5つの2000メートル級の山並み(飯綱山・黒姫山・戸隠山・妙高山・戸隠山)があります。

山があればその周りには川が流れるもので、実際この地域の大きめの川は割とそんな感じだったりします。妙高山・黒姫山・飯綱山の並びでは太田切川、白田切川、関川、そして今回のテーマである鳥居川などが、山を起点に東の方向へ流れ出す感じになっています。

最終的に川が流れ着く先は?

上記の太田切川、白田切川、関川、そして鳥居川は、まず山から東へ向かって流れ出すのですが、この地域の東側には斑尾山とそれに連なる山々があり、結果としてこれらの川はその連山のせいでそれ以上東へ流れることができないので、北か南に流れ出すことになります。その内訳は:

- 北向き(新潟側)へ流れる川:太田切川、白田切川、関川

- 南向き(長野側)へ流れる川:鳥居川

3対1で、一番南側にある鳥居川だけが南に流れるのでした。その結果、鳥居川のみが上記の山々の南側にある、飯綱町を流れています。

鳥居川だけが南に流れるのはなんでだろう

これらの川は割と並んでいる感じなので、素朴に考えると全部の川が同じ方向に、すなわち北方向に流れてもおかしくないような気もするんですが、実際にはそうはなっておらず、鳥居川だけが南へ流れています。どこかに何かその原因になっている場所があるんでしょうか。(もう、上の標高の色分け図でその答えが少し見えているという説も… まあそういうことです)

冒頭でも書きましたが、鳥居川は飯綱町にとって重要な役割を果たしてきたと考えていまして、鳥居川が飯綱町を流れるようになった理由も重要で興味深いものであると思います。というわけで、今回はそれを地形的に理解すべく、地図を眺めることにします。

今回使う地図は、「自分で作る色別標高図」

水は高きから低きに流れる、というわけで土地の高低を知ることが川の流れを知ることになります。それを地図で確認してみます。

地形を地図で見る場合、以前は地図上の等高線から地形をイメージするしかなかったですが、今はさまざまな方法で色分けなどがなされた地図があり、非常に楽になりました。

ですがこの方法も少し弱点があり、例えば日本全体の地図だと標高は0メートルから3000メートルぐらいをカバーしないといけないですから、色分けの範囲もそれに対応する必要があり、これだと細かい高低差を見ようとしても色が同じになってしまってそういう用途には向いていません。

そこで、そのようなことに対応したのが国土地理院が提供する地図サイト「自分で作る色別標高図」です。そこでは、自分で標高と色の関係を調整することができるので、例えば500メートルから600メートルの間にだけ細かく色を割り当ててその範囲外の標高は無視、みたいなこともできます。というわけで今回はそのサイトを使わせてもらいます。

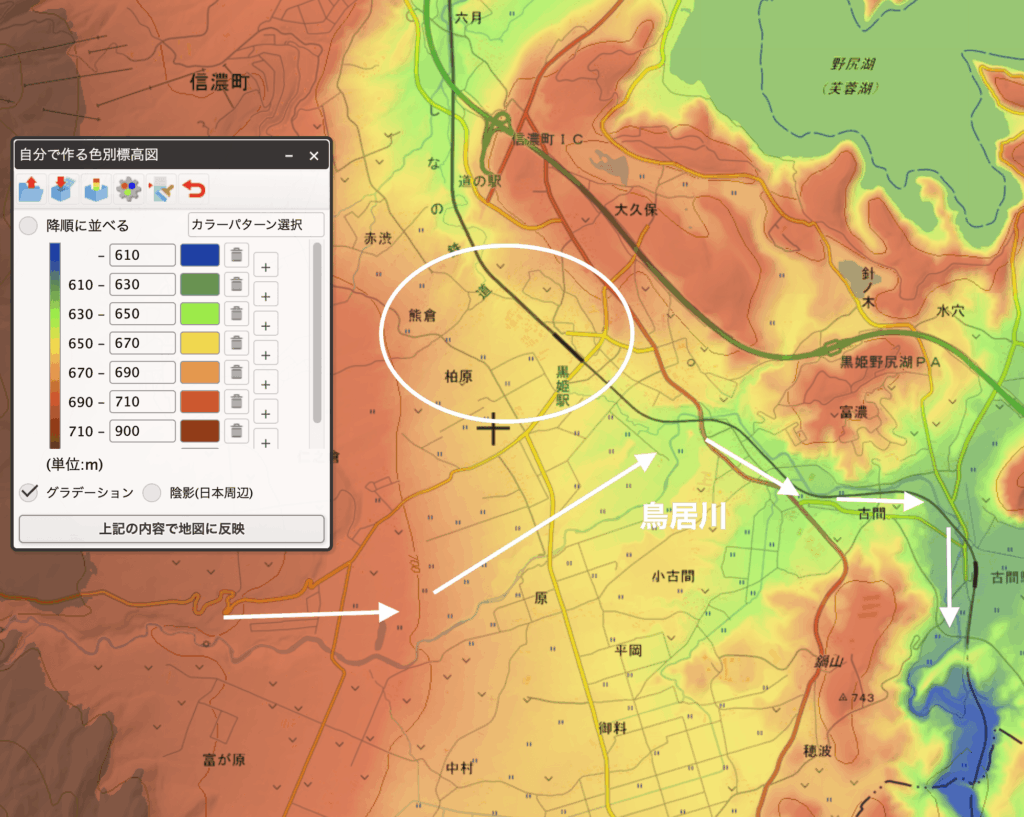

鳥居川が向きを変えるあたりの標高図を作ってみる

地図で見ると、鳥居川は信濃町古間のあたりで流れる向きを東から南に変えているので、そこら辺の地形にヒントが隠されていそうです。

地理院の地図には画面中央の標高を表示する機能があり、それによると川が向きを変えている地点の標高は650m程度と出るので、それを中心に適当な標高の差分を選び、標高をカラーで表示します。今回少し試行錯誤したところ20m刻み程度がよさそうです。ではその高度が色分けされた地図を以下に示します:

はい、というわけで、鳥居川が南へ向きを変えた理由は

信濃町柏原のあたりが標高が高くなっているから

のように見えます(白丸をつけたあたり)。白矢印が大まかな鳥居川の流れです。

上記の地図で見ると、柏原より北側には柏原より南側とほぼ標高が同じ場所がありますので、もし柏原の部分が十分に高くなかったら、鳥居川も北へ流れた可能性もあるのではないでしょうか。柏原がローカルな「分水嶺」1になっているわけですか。

いやー、というわけで飯綱町に鳥居川が流れてくれた理由は信濃町柏原の高地のおかげ、ということにしたいと思います。ありがとうございました。

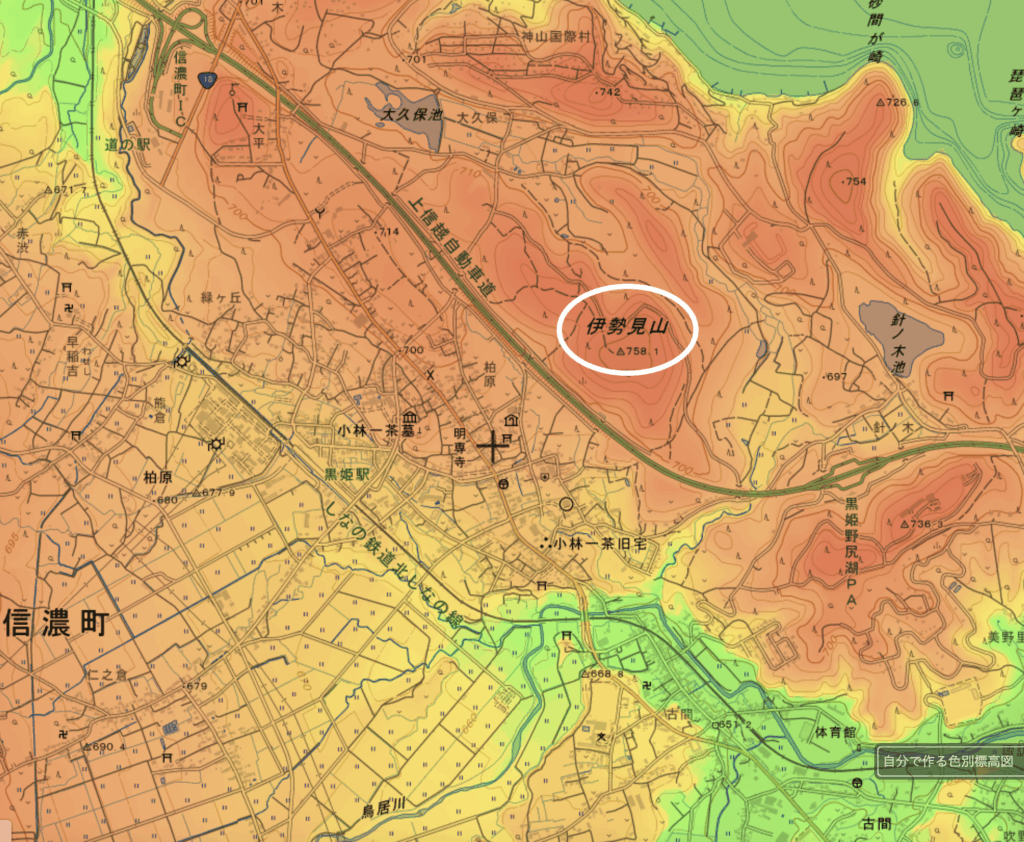

(余談)黒姫駅の位置に関して

国道18号の、北上していって信濃町の古間から柏原に入る部分は、だいぶ上る感じになっていますよね。なので「あれっ、あんなところを車に比べて登坂能力がかなり劣る鉄道が登れるんだっけ?」と一瞬思ったのですが、上の地図でもわかるように黒姫駅は国道18号が通る柏原の通りより西側の、標高が低いところにあり、それで鉄道の勾配も道路(国道18号)に比べてだいぶ緩くて済んでいるようですね。

このあたりの鉄道というものは勾配をできるだけ緩和できるように、通る場所が慎重に選ばれているように、私には見えます。

実際、上に載せた標高図を見ると、国道18号は柏原あたりで東側の少し標高の高い部分を通っているのに比較して、鉄道は常に標高が一番低い部分をきっちり通るような感じに見えます。黒姫駅も、本来なら宿場だった柏原の通りにもっと近い方が便利だと思いますが、勾配の最小化を最優先して位置決めされた感じでしょうか。

これは同時に、黒姫駅あたりは「鉄道で越えられる高地」=「大したことがない高地」ということを意味します。ということは、上で書いた鳥居川の「分水嶺」としては頼りないと言いますか、地形変動の如何によっては鳥居川が北に向かって流れることも割とあり得た? とか。

そういえば、信濃町柏原の標高が高い場所を一つ思い出しました

信濃町柏原にある高い場所ということで一つの場所を思い出しました。上の地図で鳥居川は進路を南に向ける場所、そのすぐ北側にあります。その名前は、「伊勢見山(いせみやま)」です。

この伊勢見山に「柏原スキー場」という小さなスキー場がありました。それに関して別の記事で書きたいと思います。

鳥居川の流れの話のまとめです

そういうわけで、信濃町柏原付近には伊勢見山のような高くなった地形があり、そのせいで柏原自体も標高が少しだけ高くなっているように見えます。その結果、そこで鳥居川の流れがブロックされて南側の飯綱町に流れている、と見ます。

もし鳥居川が飯綱町の方に流れてきていなかったらどうなったでしょう。

以前に飯綱町の河岸段丘の話を書きましたが、かつての牟礼の宿場はその河岸段丘の平地に作られたものなので、平地がなければ宿場もできなかったかもしれません。

あと、この地域を通る鉄道のことを書きましたが、鳥居川がなければその谷を利用して豊野町からの上り、さらには小玉坂を避けることもできず、信越線(直江津と高崎を結ぶ路線)の開通には、この地域でもっと大規模な土木工事、例えば長いトンネルなどが必要だったかもしれません。それは明治期のことだったので、今に比べたらはるかに困難なことだったでしょう。

というわけで

例によって今回も個人の妄想を書き散らさせていただきました。少しでも面白いなと感じていただけたなら幸いです。

- 普通「分水嶺」と言ったら「川が日本海に注ぐか太平洋に注ぐか」ですかね。この場合鳥居川は南に流れるものの千曲川に合流し、その後信濃川になって日本海に注ぐので、そういう意味では分水嶺ではないかもしれないですが。 ↩︎

コメント